本村 祐樹

株式会社 明治

調達本部 酪農部 生産グループ

高齢化、働き手不足、後継者の不在──。今、酪農の現場はさまざまな課題を抱えています。

これからも生乳の生産が持続できるように、また、私たちにとって大事な栄養源である牛乳・乳製品を安定的に提供できるように、明治グループは全国の酪農家に向けて、酪農経営を支援する活動「Meiji Dairy Advisory(MDA)」を行っています。それはどのような活動なのでしょうか。MDA推進を担当する株式会社 明治の本村に話を聞きました。

このままでは日本から酪農家がいなくなる……!

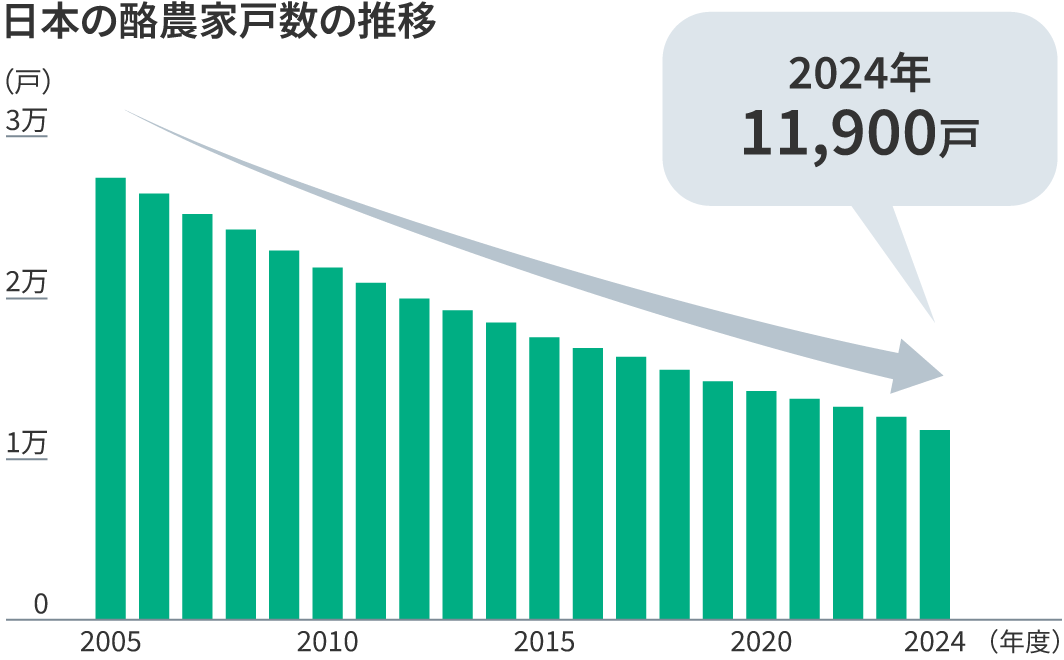

国内の生乳生産量は、1996年度をピークに減り続けています。高齢化や後継者・働き手の不足、生産コスト上昇などの影響で、酪農家戸数が減少しているからです。

このままでは日本から酪農家がいなくなり、乳業メーカーとして牛乳や乳製品を供給できなくなるかもしれない——。2015年、そんな危機感から明治グループは、「自分たちにできること」を模索し始めました。

近年、家族で経営する昔ながらの酪農家は減り、スタッフを雇用する農場が増える中、スタッフの教育や組織づくりなど人材の管理に課題を抱える農場が少なくありません。

そこで明治グループは、酪農を人材マネジメントの面から経営支援しようと決意。酪農先進国デンマークから講師を招いて知見を蓄積し、2018年、酪農に関わる人の成長と酪農経営を支援する活動「Meiji Dairy Advisory」(以下、MDA)をスタートしました。

パートナーとして、一緒に農場の課題を解決

本村は、酪農家をサポートするのは自分たちの使命だと言います。

「明治グループが生活者の皆さんに牛乳や乳製品をお届けできるのは、酪農家さんが生乳を生産してくれるからこそ。農場の課題は、明治グループの課題といえます。MDAの活動では、担当者たちが使命感を持って酪農の現場に入り、日々、酪農家さんと一緒に農場の課題解決に取り組んでいます」

向き合う課題はさまざまです。作業の標準化・改善や、リーダー・後継者の育成、外国人技能実習生への教育のほか、人事制度導入の支援など。最近では、大規模な農場が搾乳ロボットやデジタル技術を導入する際に、より機能的な組織づくりをサポートすることもあります。

「農場経営者にとっては、しっかり利益のでる農場に。農場スタッフにとっては、働きやすい農場に。MDAは、農場の皆さんのやりがいを追求しながら伴走する活動なので、私たち担当者も必死でスキルアップに励んでいます。毎月オンラインで集まって酪農経営について学んだり、各自の経験やノウハウを共有したり、各地の農場を視察する勉強会も積極的に行っています」

酪農家さんと一緒に、私たち自身も成長していきたいからです

スタッフ同士が学び合える場の創出にも注力

MDAの活動は、農場ごとの経営支援にとどまらず、酪農の現場で働くスタッフ同士が学び合える場をつくることも行っています。ここではその事例を紹介します。

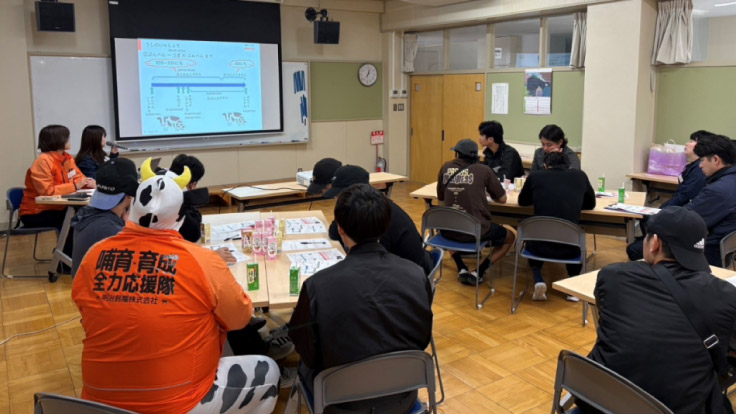

人手不足が進む中、外国人技能実習生を受け入れる農場が増えています。一方で、言葉の壁もあり、教育がうまくいかないといった悩みも多くあります。そこで、茨城県の茨城町では、複数の農場合同で外国人技能実習生に向けた勉強会を2024年から継続して行っています。

日本語に不慣れな実習生にも分かりやすい教材を作成し、牛の特性や、かかりやすい病気とその発見方法、飼料や繁殖に関することなど、毎回テーマを変えて実施。5農場から10~15人ほどの実習生が集まり、酪農の専門知識を深めています。

技能実習生の勉強会を企画・運営

楽しく学び合い、成長と自信に

株式会社 明治

酪農部 東日本酪農グループ

有松 里央(写真中央)

明治飼糧株式会社

関東支店 茨城営業所 所長

北野 宏明(同左)

明治飼糧株式会社

営業部 営業推進グループ

長井 美智子(同右)

勉強会を始めたのは、インドネシア出身の実習生4人を雇用している農場、RAINBOW FARMさんから、「実習生のスキルアップを図りたい」という声をいただいたのがきっかけです。周辺にもインドネシア出身の実習生が働く農場があるので、せっかくなら合同で勉強会をしようと一緒に企画しました。

勉強会は「明るく楽しく!」をモットーに、実習生同士の交流の場という側面も重視しています。講義では皆さんに質問を投げかけて自由に発言してもらったり、グループディスカッションでは一人一人が考えて意見交換できるよう進め方を工夫したり。楽しく学び合うことで、知識を深めるのはもちろん、それぞれの自信につながっているように感じます。

勉強会を通して各酪農家さんのお悩みをキャッチし、勉強会以外での支援も生まれています。酪農経営にはさまざまな課題があるので、これからも各農場、各地域にしっかり寄り添いながら、支援活動を広げていきたいと思います。

技能実習生の勉強会に参加

酪農への興味が深まり、意欲がアップ!

RAINBOW FARM

代表 雨谷 俊祐 氏

実習生たちは、勉強会に参加するようになってから、今まで以上に自分で考えて動いてくれるようになりました。作業の意味や目的を理解することで、自分なりにより良い方法を見つけて試してみるなど、格段にスキルアップしています。

参加しているほかの農場主たちも、「実習生たちが積極的になった」「牛についてもっと知りたいと、質問されることが増えた」と話しています。知識を得ることで酪農にさらに興味が湧いて、実習生たちのモチベーションが高まっています。

酪農は一人ではできません。仲間がいてこそできるんです。知識やノウハウを共有したり相談し合ったりする中で、技術を高め合い、もっと頑張ろうという気持ちも強くなります。今後も明治グループの皆さんと一緒に、実習生の勉強会はもちろん、若手後継者の勉強会などの企画にも取り組んでいけたらと思っています。

全国の酪農家をつなぐコミュニティづくり

MDAでは、上記の事例のような地域の農場をつなぐ取り組みのほかに、全国の酪農家をつなぐコミュニティづくりにも注力しています。その理由を本村は次のように語ります。

「MDAを通してさまざまな課題と向き合う中で、農場の悩みには共通点が多くあると感じています。酪農家同士がつながり、ノウハウや体験談を共有することは、課題解決への大きな一歩になると思うからです」

2022年から、酪農家が集まって意見交換する「MDA MEETING」を各地の会場やオンラインで実施。2024年からは、酪農家向けの会員制ウェブサイト「MDA COMMUNITY」をスタートさせました。

「地域での勉強会やMDA MEETINGを通して、『他農場の人の話が聞けてとても勉強になる』という声を多くいただいています。そこで、もっと交流の場を増やそうと思い、MDA COMMUNITYを企画しました。酪農経営や現場の作業に関する情報共有はもちろん、日々のちょっとした出来事を写真やコメントでやりとりするなど、気軽に楽しめるアットホームなウェブサイトです。もっと皆さんのお役に立てるよう、会員向けのニュースレターでサステナブルな酪農経営の話題を発信したり、工夫を重ねている最中です」

MDAならではのコミュニティに進化させ、酪農家さんのスキルやモチベーションの向上につなげていきたいと思っています

酪農の発展を支えることに、大きなやりがい

今後は、各地で行う勉強会やMDA MEETING、MDA COMMUNITYを活用しながら、支援活動を「点」から「面」へと広げていくことを目指しています。また、農場での温暖化対策や人権、アニマルウェルフェアといった社会課題の解決にも取り組む準備を進めています。

活動の原動力をたずねると、本村は「MDAを推進することは、明治グループの成長にもつながるから」と言います。

「私自身、酪農の現場に入り農場と一緒になって経営課題を解決することに、とてもやりがいを感じています。酪農家さんとの距離が近くなるにつれ、『酪農を一緒に発展させていきたい』という責任感や、『牛乳・乳製品をお客様に安定して届けていきたい』という使命感が強くなっています。これは、MDAに関わる明治グループのメンバー全員が感じていることだと思います」

これからも酪農家の皆さんと一緒に成長しながら、サステナブルな酪農を目指していきます