人権

貢献するSDGs

明治グループサステナビリティ2026ビジョン

活動ドメイン

人権に関する目標

2026中期経営計画

マテリアリティ:バリューチェーンにおける人権の尊重

| 主な取り組み | 指標 | 実績/進捗 | 目標 | |

|---|---|---|---|---|

| 2024年度 | 2026年度 | |||

| 1 | 人権尊重に関する人権教育の実施 | 国内グループ全社員に対する人権教育の実施率 | 受講率:94.7% | 受講率90%以上

※年1回の受講 |

| 2 | 海外グループ会社(23社)に対する人権教育の実施率 | 34.8%(8社) | 100% | |

| 3 | 海外における人権デュー・ディリジェンスの強化 | 海外リスク国の人権影響評価実施国数 | 0か国 ※2025年度1カ国実施予定 |

3カ国 |

人権の尊重

人権に対する考え方

私たち明治グループは、企業行動憲章および行動規範において人権の尊重を掲げ、全ての人が生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であることを常に認識し、企業活動において公正かつ誠実に行動します。そして人権尊重の取り組みをグループ全体でいっそう推進し、その責務を果たしていきます。

グループ人権ポリシー

明治グループは国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえ、国際人権章典やILOの中核的労働基準、OECD多国籍企業ガイドラインなどの人権に関する国際規範を支持・尊重します。

医薬品事業に関しては「ヘルシンキ宣言」の倫理原則や医薬品規制調和国際会議(ICH)のガイドラインなどを尊重します。

また、特に食品事業と関わりのある子どもの権利については、ユニセフの「子どもの権利とビジネス原則」を尊重します。2020年には、菓子およびアイスクリームに関するマーケティングにおける子どもへの配慮について示した「明治グループ子ども向けマーケティングポリシー」を制定しました。

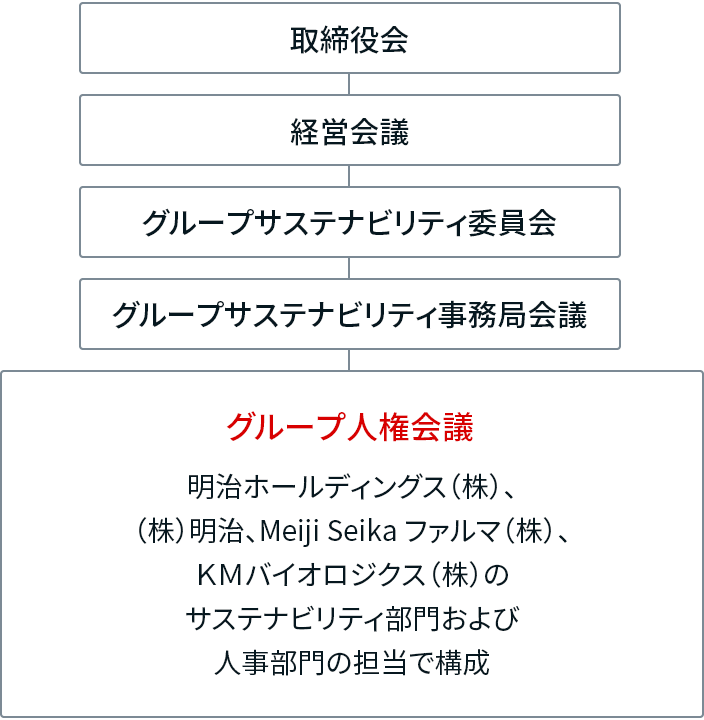

人権マネジメント体制

明治グループでは、明治ホールディングス(株)のCSO(Chief Sustainability Officer)が人権課題に関する対策の責任者を務めます。またCSOによる監督のもと、明治ホールディングス(株)のサステナビリティ推進部がサステナビリティの主管部署として、各対策の実行を主導します。

人権を含む明治グループのサステナビリティ活動全体を統括する組織として、明治ホールディングス(株)の経営会議の下に「グループサステナビリティ委員会」を設置しています。2019年7月には、明治ホールディングス(株)のサステナビリティ推進部を事務局として、関連部署と社外の専門家から構成される「グループ人権会議」を設置し、人権デュー・ディリジェンスを開始しました。「グループ人権会議」の下には、テーマごとに分科会を設置し、人権課題の調査、対策立案、予防に関する取り組みを進めています。明治ホールディングス(株)の取締役会は、これらの活動について定期的に報告を受け、活動プロセスと対策の有効性について監督を行っています。

また明治グループでは各職場に、ブランドプロモーションおよびサステナビリティに関する知識・理解の浸透を担う「meijiブランド推進責任者」および「meijiブランド推進リーダー」を設置しています。「meijiブランド推進リーダー」(約800人)は、各職場内における人権を含むサステナビリティ情報の周知や意識醸成を促します。「meijiブランド推進責任者」(約270人)は、「meijiブランド推進リーダー」が推進する活動の監督、指導を行います。明治ホールディングス(株)のサステナビリティ推進部では、「meijiブランド推進責任者・リーダー」を対象として定期的にオンラインフォーラムやセミナーを開催し、人権を含むサステナビリティ活動の浸透を図っています。

人権デュー・ディリジェンスの実行

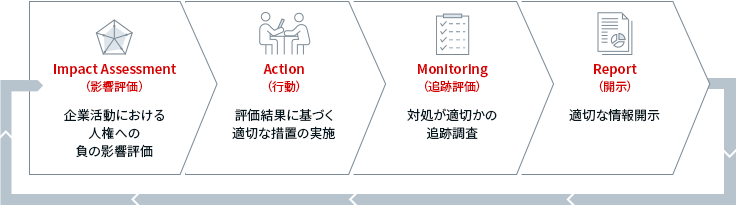

2019年度から開始した人権デュー・ディリジェンスは、「明治グループ人権ポリシー」に基づいた、人権に対する私たちのコミットメントです。明治グループの企業活動における人権への負の影響評価および課題の特定、評価結果の社内プロセスへのフィードバックおよび適切な措置の実施、対処が適切かの追跡評価、適切な情報開示を行い、外部ステークホルダーとのコミュニケーションを図る継続的なプロセスです。この一連のプロセスを循環させて、人権の尊重と持続的な事業の実現に向けて取り組んでいきます。

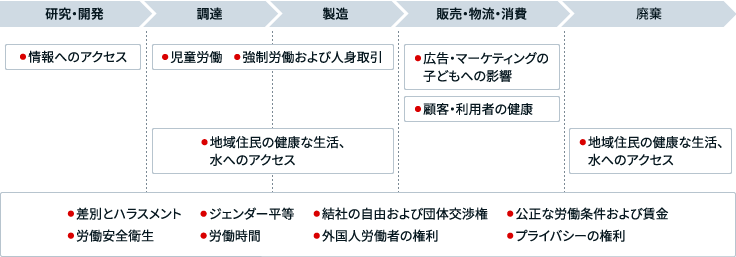

顕著な人権課題の特定

食品と医薬品それぞれの事業領域のバリューチェーン全体における人権リスクを抽出し、外部からの客観的な視点を入れて、明治グループの顕著な人権課題を特定しています。

特定された顕著な人権課題

| 顕著な人権課題 | 影響を受ける主なステークホルダー |

|---|---|

| 差別とハラスメント | 社員、サプライヤー、顧客、地域住民など |

| ジェンダー平等 | 社員、サプライヤー、顧客、地域住民など |

| 児童労働 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 強制労働および人身取引 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 結社の自由、団体交渉権 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 公正な労働条件および賃金 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 労働安全衛生 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 労働時間 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 外国人労働者の権利 | 自社およびサプライヤーの社員 |

| 地域住民の健康な生活、水へのアクセス | 地域住民 |

| 広告・マーケティングによる子どもへの影響 | 顧客・消費者 |

| 顧客・利用者の健康 | 顧客・消費者 |

| 情報へのアクセス | (ヒト由来)原材料の提供者 |

| プライバシーの権利 | 社員、臨床試験の被験者、顧客など |

リスク評価とリスクの緩和・是正に向けた取り組み

2024年度に実施した人権リスクの緩和・是正に関する主な取り組みは以下の通りです。

| 人権リスクの概要 | 緩和・是正策 |

|---|---|

| 1. 国内生産拠点における外国人労働者の就労環境の改善 国内における技能実習生などの外国人労働者の就労実態の把握と、外国人労働者がより安心して働ける環境づくりが課題となっている。 |

国内生産拠点に対し、書面による「外国人労働者就労実態アンケート」を実施。 本アンケート結果を踏まえ、常駐協力会社で就労する外国人労働者の就労環境実態把握のため、3事業所を訪問。就労現場の確認および外国人労働者本人へのヒアリング、現場責任者と意見交換。その結果、「明治グループ外国人労働者雇用ガイドライン」に沿った運用がなされていることを確認し、重大なリスクは発見されなかった。 |

| 2. サプライヤーの人権リスク管理 サプライヤーヘのサステナブル調達アンケートの結果から、―部のサプライヤーにおいて人権リスクが懸念される。 |

サステナブル調達アンケートの結果を踏まえて、人権リスクの懸念されるサプライヤーと人権 労働に関する意見交換を行い、取り組みの詳細確認を行った。その結果、重大な人権リスクは確認されなかったが、人権リスク低減に向けた継続的な取り組みを要請した。 2025年度についても、サステナブル調達アンケートを実施した上で、サプライヤーとの意見交換を実施する予定。 |

| 3. カカオ生産国における児童労働 カカオ豆の主要調達国における児童労働が課題となっている。 |

児童労働の撤廃を目指し、カカオ豆の調達国であるガーナ共和国において児童労働監視 システム(CLMRS)を運用。2023年10月~2024年9月までの1年間におけるCLMRS導入農家数は7,871件となった。 |

| 4. 酪農現場における外国人労働者の就労実態の把握 外国人労働者が多く働いている酪農現場における人権リスクの把握が課題となっている。 |

2023年度に明治グループと関係のある全国の酪農家37戸を対象に、外国人労働者の雇用実態調査を実施。調査結果のみでは分からなかった点について、人権リスクを正確に把握するため、酪農現場(北海道と九州の酪農家4戸)を訪問、実態を確認。重大なリスクは発見されなかった。 より詳細な確認が必要であることが分かったため、次年度調査に向けた質問項目の改善や、人権への取り組みの重要性の認識向上に向け、酪農現場の取り組み好事例の共有方法を検討。 |

| 5.子どもの権利に関するリスクの把握 子どもの権利に関連したビジネス上の人権リスクの把握とその対策が課題となっている。 |

「子どもの権利とビジネス原則」などを踏まえたバリューチェン上の子どもの権利に関するリスクを抽出、一覧化。その結果を踏まえて、「子ども向けマーケティングポリシー」の見直しを検討中。 |

| 6.社員の人権啓発 グループ社員への人権ポリシーの周知および人権に対する理解向上が課題となっている。 |

e-learningや集合教育による人権教育を実施し、グループ全体で約12,000人が受講。 |

| 7.多言語対応の苦情処理システム導入 既存の国内グループにおける内部通報窓口が日本語のみの対応のため、外国人労働者も安心して利用できる多言語の相談窓口の導入が課題となっている。 |

2023年6月から外国人労働者が利用できる相談窓口を開設、2025年5月から窓口をJP-MIRAIから一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)に変更し、5カ国語に対応できるようにした。 |

外国人労働者の人権リスク低減に向けた取り組み

明治グループは2022年に「明治グループ 外国人労働者雇用ガイドライン」を策定し、グループ内の関係者や協力会社に対して周知および運用徹底を図っています。本ガイドラインでは外国人労働者の雇用や労務管理において最低限守るべき共通のルールを定めています。

<外国人労働者雇用ガイドライン記載項目>

- 1. 外国人労働者に関する確認事項

- 2. 外国人労働者から応募があった場合の留意点

- 3. 仲介業者等の利用

- 4. 仲介手数料とその他の関連費用

- 5. 就業規則

- 6. 労働条件・雇用契約

- 7. 強制労働の禁止

- 8. 賃金・労働時間

- 9. 寮などの住居の提供

- 10. 相談窓口・苦情処理制度

- 11. 労働安全衛生

- 12. 健康診断

- 13. 研修

- 14. 契約終了・解雇・再就職の援助

- 15. 自社工場内の協力社、派遣企業とのコミュニケーション

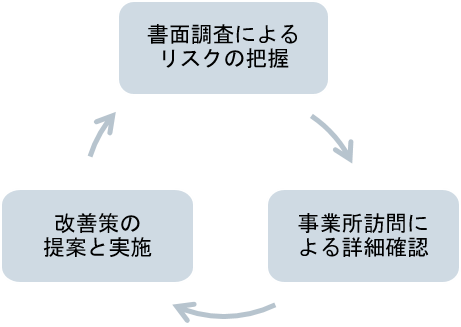

明治グループでは毎年、書面調査にて各事業所における外国人労働者の在籍状況および雇用・労務管理の状況について確認を行い人権リスクの有無について調査を行います。この結果をもとに、より詳細な確認が必要な事業所については、現場訪問による実態確認とヒアリングを行い、必要に応じて改善に向けた取り組みを進めていきます。

外国人労働者に関する人権リスク把握と改善に向けたPDCAプロセス

2024年は、外国人労働者の人権の重要性の認識向上および書面による「外国人労働者就労実態アンケート」の結果報告として、各事業所の現場責任者を対象とした説明会を実施しました。

<説明会内容>

- ・グローバルでの人権(外国人労働者の人権尊重の重要性)

- ・外国人の雇用動向や育成就労制度の設立

- ・明治グループの人権(外国人労働者)に関する取り組み

- ・「外国人労働者雇用アンケート」の結果報告

- ・当社グループ会社(生産拠点)における外国人労働者受け入れの好事例共有

また、「外国人労働者就労実態アンケート」の結果を踏まえ、国内生産拠点の把握のため、3事業所を訪問しました。

外国人の就労環境について実地確認を行うとともに、外国人労働者本人へのヒアリングや現場の責任者との意見交換を通じて、人権リスクの有無について確認を行いました。その結果、「明治グループ外国人労働者雇用ガイドライン」に沿った運用がなされていることを確認し、重大なリスクは確認されませんでした。

一方で、外国人労働者にとってより安心して就労できる職場環境を目指すため、各社の取り組み事例について意見を交わし、外国人労働者とのコミュニケーションや安全への配慮などに関する好事例を共有、横展開を図りました。

外国人労働者に関する現場訪問とヒアリング実績

| 実施時期 | ヒアリング先 | ヒアリング対象者 | 方法 |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | グループ会社 6社 | 労務管理者 計7人、現場責任者 計6人 | WEB |

| (株)明治の工場 8工場 | 労務管理者 計8人、現場責任者 計8人 | WEB | |

| 2023年度 | (株)明治の工場 5工場 | 工場の現場責任者 計11人 協力会社の現場責任者 計7人 |

現場訪問 |

| 2024年度 | (株)明治の工場 3工場 | 工場の現場責任者 計9人 協力会社の現場責任者 計8人 協力会社で働いている外国人労働者 計6人 |

現場訪問 |

2025年度以降も、同アンケートおよび現場訪問を継続し、外国人労働者にとって安心して働ける環境づくりに取り組んでいきます。

外国人労働者向け多言語対応の相談窓口

明治グループは、2023年6月に外国人労働者が多言語で利用できる相談窓口、JP-MIRAI(責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム)を導入しました。2025年5月からはこの窓口を一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(The Global Alliance for Sustainable Supply Chain:ASSC)に変更し、救済支援を行っています。具体的には、日本での生活に不慣れな外国人労働者も安心して就労・生活することができるよう、仕事や健康、生活などあらゆる相談に対応しています。また、職場でトラブルが生じた際については、問題解決まで必要に応じて専門スタッフのサポートを受けることができ、連絡を受けた情報は、匿名性と機密性を確保して厳格に管理し相談者の保護を行います。さらに、報復行為を禁止し、不利益な取り扱いは一切認めません。国内で働く明治グループおよび協力会社で働く外国人労働者に対して、いつでも受付対応する相談窓口として定着させていきます。

各国・各地域の人権尊重に関する法規制への対応

明治グループはグローバルに事業を展開していくうえで、各国で定められている労働環境や人権に関する法令を遵守し、全ての事業活動において誠実に行動していきます。

- 英国現代奴隷法(Modern Slavery Statement 2015)

Meiji Group Modern Slavery Act Transparency Statement

- オーストラリア現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018)

- カリフォルニア州サプライチェーン透明法

California Transparency in Supply Chains Act Statement

人権尊重の啓発活動

基本的人権の尊重および差別の禁止、強制労働および児童労働の禁止、ハラスメントの禁止、安全衛生への配慮、社員の基本的な権利の尊重など、「明治グループ人権ポリシー」に基づく啓発活動に取り組んでいます。

グループ社員の教育

2024年度は国内全社員とアメリカ、タイ、イギリス、ニュージーランド、オランダ、オーストラリアの社員を対象 に「ビジネスと人権」に関する教育を実施しました。教育の中では、明治グループのビジネスや職場環境と関連する人権課題について説明を行い、社員の人権に対する意識向上とリスク低減を図っています。

ハラスメントに関する教育

職場における人権問題の1つであるハラスメントについて、全社員を対象にe-learningを実施しています。多様化する現代のハラスメント例と当社グループにおけるハラスメントの考え方を解説し、社員のハラスメントに対する意識の向上を図っています。また、管理職に向けては、具体的な事例を通した教育に加え、ハラスメントの相談があった際の対応方法に関する教育などを実施し、ハラスメント防止に向けた取り組みを推進しています。

採用担当者に向けた教育

国内においては、全国の事業所における採用担当者に公正な採用選考に関する教育を行っており、就職差別の禁止、ハラスメントの禁止、応募者の基本的人権の尊重の遵守を徹底しています。また、自主的な就労の意思を尊重するとともに、事前に労働条件(従事する業務の内容、労働時間、休憩時間・休日・休暇、賃金、昇給、退職に関する規定等)を明確に提示し雇用契約書を締結することで強制労働の防止を図っています。加えて、児童労働禁止の観点から、採用時における、法に定める最低年齢を満たしていることの確認を徹底しています。