生物多様性

貢献するSDGs

明治グループサステナビリティ2026ビジョン

活動ドメイン

生物多様性に関する目標

2026中期経営計画

マテリアリティ:生物多様性

| 主な取り組み | 指標 | 実績/進捗 | 目標 | |

|---|---|---|---|---|

| 2024年度 | 2026年度 | |||

| 1 | 自然共生サイトへの認定登録の推進

※OECM国際データベースへの登録 |

新規認定区域数 | 0 | 新規登録1件 (累計2件) |

| 2 | 森林保全活動を行うための保守管理契約の締結 | 保守管理契約をする森林面積 | 15ha | 40ha以上 |

| 3 |

|

KPIは、「人権環境に配慮した原材料調達」の【カカオ豆】【パーム油】における森林減少ゼロに向けた取り組みと同一 | ||

生物多様性に対する考え方

経済活動に伴い、森林伐採による生息地の破壊、環境汚染など生息環境の劣化などが原因で生物多様性の損失が急速に進行し危機的状況にあります。明治グループの事業は、生乳、カカオや乳酸菌、抗生物質に代表される微生物などの、豊かな自然の恵みの上に成り立っているため、生物多様性の損失は重大な社会課題であると認識しています。豊かな自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、原材料調達から廃棄に至るサプライチェーン全体を通じた事業活動において、生物多様性への影響と依存を把握し、その保全・再生に向けた取り組みを推進します。さらに、関連する条約や法令を遵守し自然と共生する社会の実現に貢献します。

生物多様性保全活動ポリシー

2024年3月に「明治グループ生物多様性保全活動ポリシー」を改訂しました。また、「明治グループネイチャーポジティブ宣言」を制定しました。生物多様性の損失が進む中、原材料調達から廃棄に至るサプライチェーン全体を通じ、自然と共生する社会の実現へ貢献していきます。

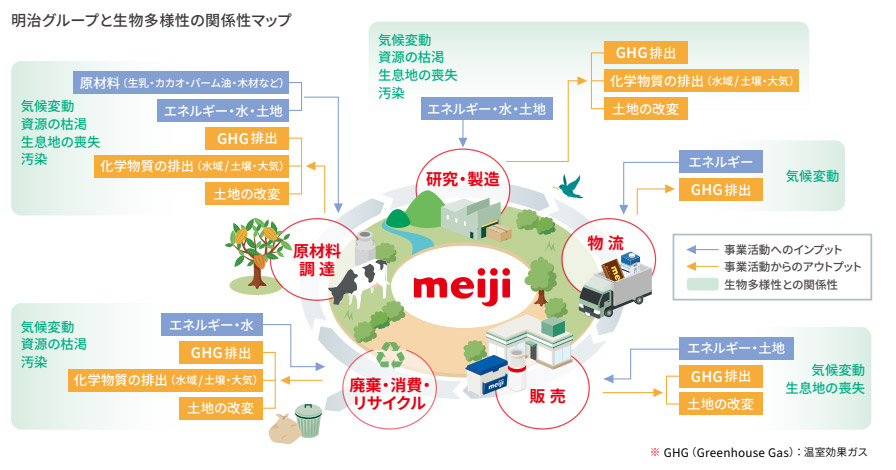

事業活動と生物多様性との関係性

明治グループは、食・薬の事業活動を通じて多岐にわたる生物資源や生態系に深く関わり、原材料の調達から廃棄に至るサプライチェーン全体において生物多様性に影響を及ぼしています。このことを認識した上で、生物多様性に配慮した活動や負荷低減、生物資源の有効利用、社員の理解促進などに取り組んでいます 。

国連機関・関連団体との連携

生物多様性の保全推進に向けては、様々なステークホルダーとの協働が必要となります。事業活動による環境負荷の把握や課題解決のための具体策の実行に向け、外部団体との連携を強化しています。

- JBIB企業と生物多様性イニシアティブ

- 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラム

- 経団連自然保護協議会

地域生態系の保護

事業活動が生物多様性に与える影響

明治グループでは、食品・医薬品の両セグメントで原材料調達から生産に至るサプライチェーンでの生物多様性への影響を把握しています。その結果をもとに、自然資本の保全・再生に向けた行動計画を策定し、実行しています。尚、自然への依存・影響は多岐に亘るため、中長期的視点を持ち取り組みを推進していきます。

| セグメント | カテゴリー | 土地利用の変化 | 水資源の利用 | 気候変動 | 大気汚染 | 水質汚染・土壌汚染 | 廃棄物 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食品 | 製品製造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 医薬品 | 製品製造 | ○ | ○ | ○ | ◎※6 | ○ | |

| 食品 | 乳 | ○ | ◎ | ◎※3 | ○ | ◎※7 | |

| カカオ豆 | ◎※1 | ○ | ◎※5 | ◎※8 | |||

| サトウキビ | ◎※1 | ◎※2 | ○ | ◎※5 | ◎※8※9 | ||

| パーム油 | ◎※1 | ◎※4 | ◎※5 | ◎※8※10 | |||

| 大豆 | ◎※1 | ◎※4 | ◎※5 | ◎※8 | |||

| 医薬品 | 鶏卵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 食品・医薬品 | 木材(紙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

【主なリスク発生事例】

- ※1森林から農地への転換

- ※2農作物の灌漑栽培

- ※3消化管内発酵によるメタン排出

- ※4焼畑による泥炭地火災

- ※5焼畑によるPM2.5発生

- ※6工場排水に含まれる化学物質

- ※7放牧による水質汚染

- ※8途上国の毒性・残留性の強い農薬使用

- ※9施肥による排水先の水質汚濁

- ※10パーム油工場排水による水質汚染

主要原材料に対する水リスクの影響

明治グループが自然の恵みを持続的に享受し続けるために、主要原材料の生産地における水リスクを分析しました。

| 主要原材料 | 水ストレス | 渇水リスク | 洪水リスク | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 将来 (2030年) |

将来 (2040年) |

現在 | 将来 (2030年) |

将来 (2050年) |

|

| 乳 | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |

| 乳原料(海外) | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |

| カカオ豆 | ○ | ○ | △ | × | × |

| サトウキビ | △ | △ | ○ | ▲ | ▲ |

| パーム油 | ○ | ○ | △ | ▲ | ▲ |

| 鶏卵 | △ | △ | △ | × | × |

| 木材(紙) | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |

- 水ストレスと渇水リスクは、一部の地域を除き低い

- 洪水リスクは、将来的にほとんどの地域で高くなる。生産地ごとの洪水リスクを確認し、改善策の検討が必要

水リスクとは

- 水ストレス:水に対する需要量のひっ迫度(水資源の需給バランス)

- 渇水リスク:干ばつの発現可能性や干ばつによる影響

- 洪水リスク:洪水の発生可能性

明治グループ所有地における生物多様性リスク評価

事業継続のために明治グループ所有地における自然への依存と影響をアセスメントしました。61の自社生産拠点についてWWF生物多様性リスクフィルター(WWF Biodiversity Risk Filter)※1を用いて各種リスクを調査しました。自社生産拠点の物理的リスク※2がレピュテーションリスク※3よりスコアが高く、重点を置くべきリスクタイプとしました。自社生産拠点の物理的リスクでは、特に生物多様性の毀損による自然災害に晒されるリスク(地すべり、野火・林野火災、動植物の害虫・病気、極端な暑さ、台風など)が高く評価されました。今後、グループ環境会議で対応策について検討していきます。

- ※1WWF(世界自然保護基金)が2023年1月 世界経済フォーラム(ダボス会議)において発表した、自社のビジネスやサプライチェーンの生物多様性に関連するリスクと機会を把握し、科学的根拠に基づく対策を講じるためのツール。

- ※2ビジネスが自然にどのように依存するかによって引き起こされ、陸地や海の自然条件と人為的条件の両方によって影響を受ける可能性がある。

- ※3企業はステークホルダーや地域社会が生物多様性に関して持続可能で責任ある方法で事業を行っていないと認識された場合、風評リスクに直面する可能性がある。

生産拠点における生物多様性重要エリアの近接状況

明治グループの事業活動によって生物多様性に影響を与える可能性について、61の自社生産拠点について生物多様性評価ツールであるIBAT※1を用い生産拠点からおよそ半径3km圏内(総面積2826ha)※2を調査対象として生物多様性重要エリア(世界自然遺産、ラムサール条約湿地、ユネスコMAB、IUCNカテゴリーⅠa・Ⅰb・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ)の近接状況を調べました。その結果19拠点が近接しており、うち2拠点の近接エリアではIUCNレッドリストで、野生絶滅の高いリスクに直面している危急(VU)以上の種を確認しました。明治グループでは、環境ポリシー、生物多様性保全活動ポリシーを制定し、法令遵守、環境負荷低減、生物多様性の保全に向けた取り組みを進めております。2023年度は環境に関する法令違反・罰金はなく近接する生物多様性の重要エリアにおいて、私たちの事業が直接生物多様性を毀損するような事例を確認するには至ってはおりません。

| 拠点数 | 生物多様性の重要エリアと近接する拠点数 | IUCNレッドリスト種を確認したエリア | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 世界自然遺産 | ラムサール条約湿地 | ユネスコ MAB |

IUCN カテゴリー | ||||||

| Ⅰa | Ⅰb | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||

| 国内事業所 (43拠点) |

0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |

| 中国事業所 (6拠点) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| アジア (日本・中国除く9拠点) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 北米・欧州 (3拠点) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 全事業所合計 (61拠点) |

0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |

- ※1IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) 生物多様性リスク測定ツール

IBAT Alliance (国連環境計画(UNEP)、世界自然保全モニタリングセンター(WCMC)、コンサーベーション・インターナショナル(CI)、バードライフ・インターナショナル)が開発した自然保護に関する最新の基礎データにアクセスできるアセスメントツール。 - ※2生産拠点での事業活動が生物多様性に直接的に影響を与え得る範囲を半径3km圏内とし、アセスメントを実施。

明治グループ所有地における生物多様性保全(こもれびの森)

明治グループが所有する企業緑地における生物多様性の保全活動を推進しています。その一例として、KMバイオロジクス(株)の菊池研究所にある「明治グループ自然保全区くまもとこもれびの森」で自然環境を調査し、保全に取り組んでいます。緑の認定SEGES(シージェス)「そだてる緑」部門の「Excellent Stage3」、環境省の「自然共生サイト」に認定されています。またOECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として国際データベースに登録されました。社員とその家族、地域住民を対象とした自然観察会や保全活動を実施し、生物多様性の理解促進と地域生態系の課題解決につなげています。

自治体との協働による森づくり

明治自然環境保全区における活動

(株)明治では、2007年から2019年まで北海道根室市に所有していた社有地467haを自然環境保全区として、公益財団法人日本野鳥の会と連携しながら野鳥の保護や生物多様性保全活動を行ってきました。この活動により、貴重な動物種が生息できる環境が保たれていることが確認できました。また年2回、社員ボランティアによる植樹、森林整備、野鳥観察などを行っており、社員の環境意識の醸成にもつながっています。この他、2010年からは子どもたちの環境学習を目的とし、日本野鳥の会と協働で地元の子どもと保護者を対象にした自然観察会の開催や、根室市などが主催する野鳥をテーマにしたイベントへの参加も積極的に行ってきました。

2020年近隣工場の閉鎖に伴い、同保全区を根室市に寄贈致しましたが、これまでの活動の意義を尊重し、今後も根室市と締結した協定をもとに地域社会と連携しながら、同地区の生物多様性保全活動を行っていきます。

2024年10月には、根室市主催の植樹祭に社員ボランティアが参加し、根室市牧の内地区に500本の苗木を植樹しました。

自社拠点による活動

国内の生産拠点における活動

グループ会社を含めた生産拠点(41事業所)において、生物多様性保全活動を推進しています。

| (株)明治 | 2024年度の事業所・グループ会社における生物多様性の保全活動 |

|---|---|

| Meiji Seika ファルマ(株) |

|

|

|

|

|

|

|

| KMバイオロジクス(株) | 熊本本社/事業所、菊池研究所、合志工場、阿蘇事業所 共同

|

海外の生産拠点における活動

グループ会社の生産拠点(12事業所)に おいて、生物多様性保全活動を推進しています。

メイジ・ファルマ・スペイン, S.A.では、メコ(Meco)のラスパラス(Las Palas)で、農村地域の森林再生の為、植樹活動を行っています。

自治体との協働による活動

(株)明治大阪工場では、放置された人工林や竹林など荒廃した森林を広葉樹林化する、大阪府の「アドプトフォレスト制度」へ参加しています。また、四国明治(株)では、香川県が実施している「フォレストマッチング制度、協働の森づくり事業」に参加し、2014年7月に香川県、三豊市、三豊市神田財産区管理会と協定を締結。竹林の伐採やヤマザクラの植樹等の森づくり活動を行っています。

| 社会課題解決における生物多様性保全の取り組み | |

|---|---|

| 持続可能な原材料調達における生物多様性保全の取り組み | |

| 自社拠点における生物多様性保全の取り組み |

森林減少と劣化の回避

自然関連財務情報の開示フレームワーク(TNFD)のLEAPアプローチに沿った事業活動による自然への依存・影響の分析

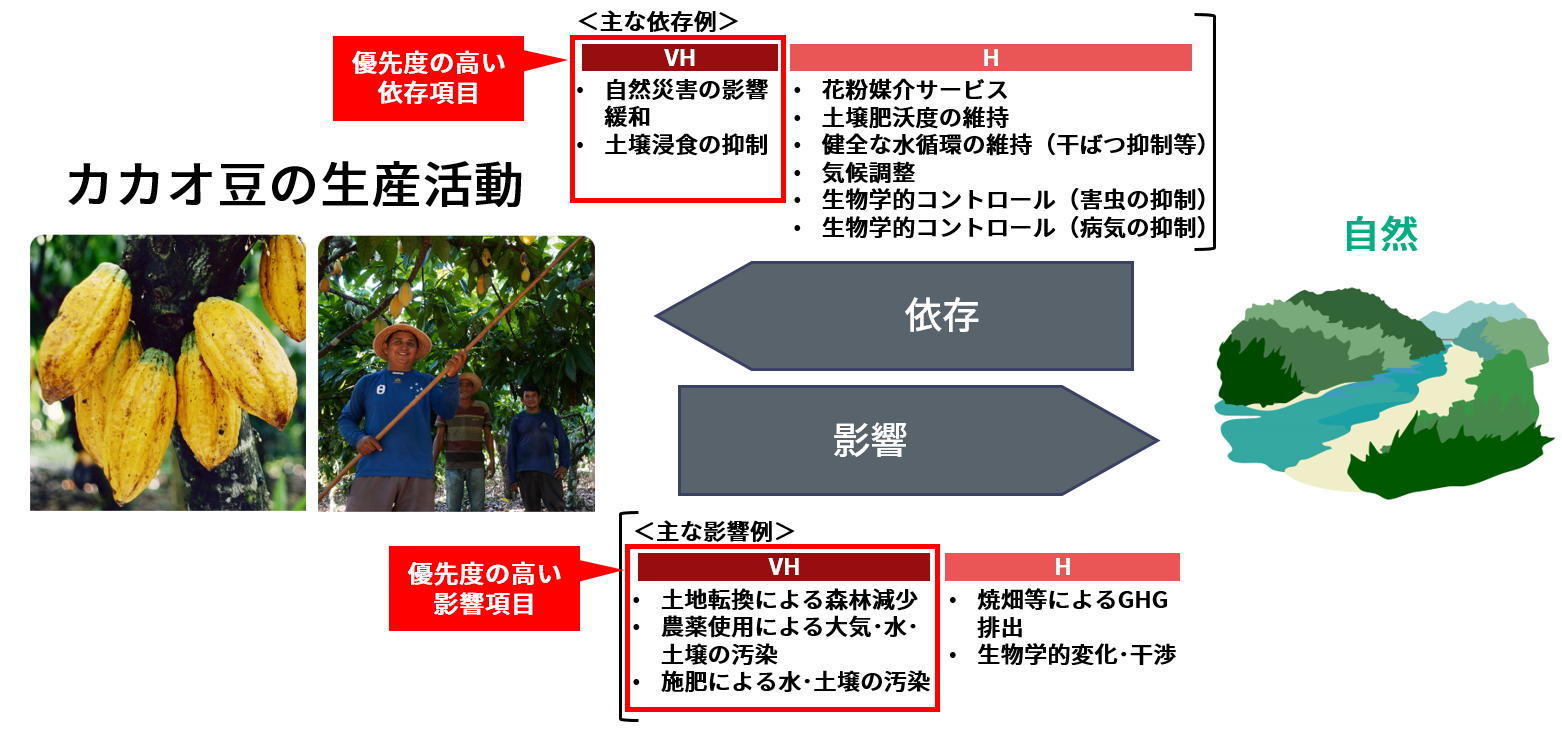

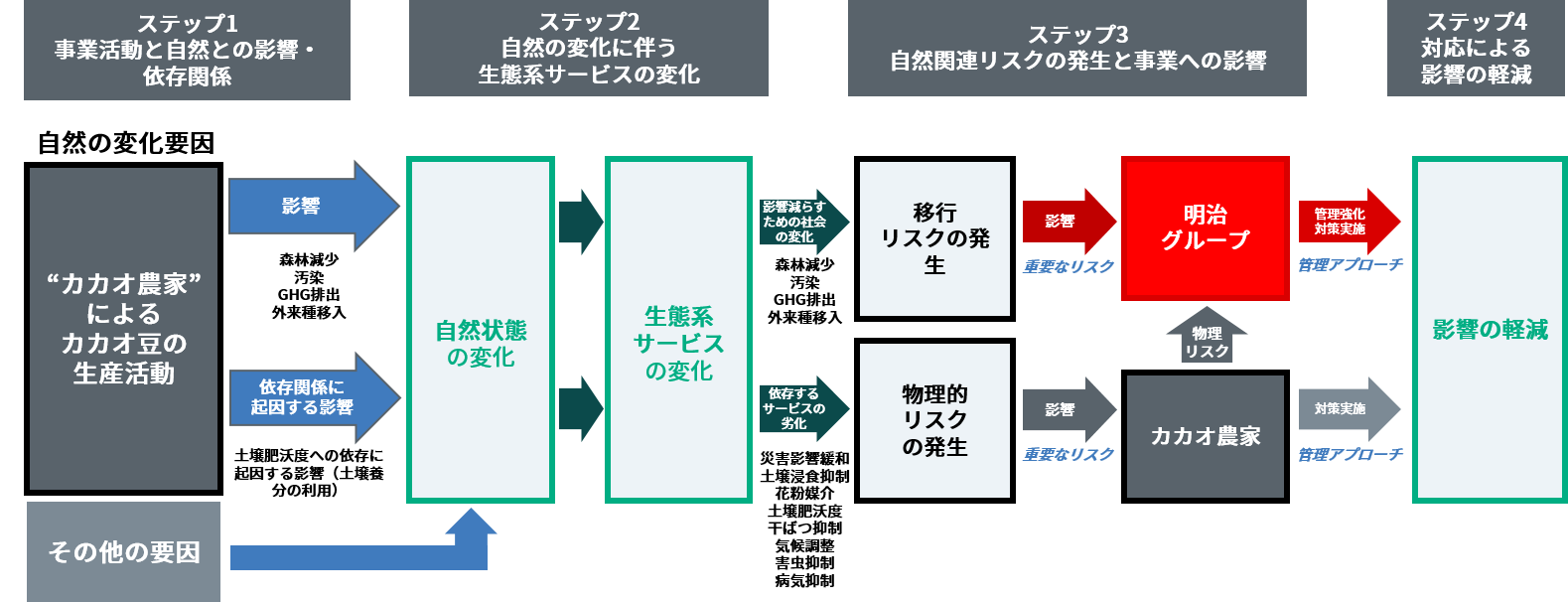

カカオ生産におけるLEAPアプローチを活用した自然関連リスク分析と対応

TNFDフレームワークのLEAPアプローチを活用して、明治グループの主要なカカオ生産地(13拠点)における自然への依存・影響の評価、ロケーションごとの分析、その結果を踏まえたリスク評価をしました。結果については以下の通りです。今後は生産地とのGAP分析等を行うことで、自然関連リスクの回避・軽減に向けた取り組みを推進します。

<カカオ生産地における自然との依存・影響関係:Evaluate and Locate>

※カカオ豆の生産地における自然への依存・影響の評価は、ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)を用いて実施しました。

| 依存/影響※1 | 依存 | 影響 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 優先度の高い項目※2 | 自然災害の影響緩和 | 土壌侵食の抑制 | 陸域生態系の利用変化 | 大気 汚染 |

水質 汚染 |

土壌 汚染 |

| VH※3 評価拠点数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |

-

※1:生産地別の評価は、以下の評価ツール及び評価指標を用いて実施した。

【生物多様性の重要性】

・評価ツール:IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool)

・評価指標:生物多様性の重要度の高い地域(KBA、Natura2000、World Heritage、Ramsar、ユネスコMAB、IUCN Management Ia~Ⅳ)との近接性

・評価範囲:拠点から半径5km圏内

【樹冠損失率】

・評価ツール:WWF Biodiversity Risk Filter・評価指標 :Forest Canopy Loss

【沿岸域の富栄養化可能性】

・評価ツール:Aqueduct・評価指標 :Coastal eutrophication Potential

【水質汚濁指数】

・評価ツール:WWF Water Risk Filter・評価指標 :Surface water quality index

【生態系の完全性】

・評価ツール:WWF Biodiversity Risk Filter・評価指標 :Ecosystem Condition

【水害発生頻度】

・評価ツール:WWF Water Risk Filter・評価指標 :Estimated Flood Occurrence -

※2:項目別の評価指標は以下のとおりとした。評価指標が複数ある場合は、拠点別に最大値を採用した。

・陸域生態系の利用変化:生物多様性の重要性、樹冠損失率

・大気汚染:生物多様性の重要性

・水質汚染:生物多様性の重要性、沿岸域の富栄養化可能性、水質汚濁指数

・土壌汚染:生物多様性の重要性

・自然災害の影響緩和:生態系の完全性、水害発生頻度

・土壌浸食の抑制:生態系の完全性 - ※3:Very Highの略、影響や依存のリスクが高い拠点

<カカオ生産に関連する明治グループの自然関連リスク例:ASSESS>

~リスク発生と事業の考え方~

※リスク発生と事業との関係性は、The TNFD Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure Framework Final Draft – Beta v0.4 (March 2023)を参考に作成しました。

カカオ豆の生産における依存や影響関係が一因となり、上記STEPにより自然状態および生態系サービスの変化を引き起こす可能性があります。その変化によって物理的リスクや移行リスクが発生し、明治グループに財務的影響を及ぼす恐れがあります。

| 種別 | リスク項目 | |

|---|---|---|

| 物理的リスク | 急性/慢性 | 収量減少に伴う、調達量の制限 |

| 収量減少に伴う、原価高騰による調達コストの増加 | ||

| 移行リスク | 規制 | 規制強化による輸出入の制限 |

| 規制強化による環境に配慮した原材料(認証材等)の調達費用増加 | ||

| 新たな規制に対応するための負担増加(開示要求対応) | ||

| 市場 | 投資家の嗜好変化に伴うESG投資の活発化 | |

| (ESG投資銘柄から外れる場合は株価の不安定化につながる) | ||

| 消費者の嗜好変化に伴うエシカル消費の活発化 | ||

| (エシカル消費の購入対象から外れる場合は売上減少につながる) | ||

| 需給バランスの変化による、調達原価の高騰 | ||

| 技術 | 新技術導入のための負担増加 | |

| 評判 | ブランド価値の低下による、売上減少 | |

| ブランド価値の低下による、人材採用率や社員定着率の悪化 | ||

※自然関連リスクの種別は、The TNFD Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure Framework Final Draft – Beta v0.4 (March 2023) を参考に設定しました。

物理的リスクとしては、自然災害の影響緩和や土壌浸食の抑制等の生態系サービスが劣化した場合に、カカオ農家がこれまで通りの生産活動を続けられなくなり、カカオの収量が減少する可能性があります。このリスクにより、明治グループのカカオの調達量の制限や原価高騰に伴う調達コストの増加を引き起こす恐れがあります。

また、移行リスクは、規制の強化や市場の変化、技術革新への対応や、評判などの側面がありますが、森林減少については、EU中心に規制が進んでおり、その日本への波及等を考慮すると、明治グループに対しても市場や評判などの影響は無視できないと考えられます。また、大気汚染や水質汚染、土壌汚染については、一部地域では問題が顕在化しているため、今後の規制強化や新たなルール化に伴うリスクがあると考えられます。

<生物多様性への依存・影響が及ぼすリスクへの対応:PREPARE>

明治グループでは、持続可能なカカオ豆生産に向けて、以下KPI(明治サステナブルカカオ豆調達比率)を設定するとともにメイジ・カカオ・サポートを通じてカカオ生産地における森林減少や汚染等の環境影響の回避・低減に向けた取り組みを継続的に行っています。

一方で、自然関連リスクの重要度評価は簡易的な検討にとどまっているため、今後は、今回の分析に加え、生産地の実態把握やシナリオ分析を継続して検討し、取り組みが不足する場合には、自然関連リスクの回避・軽減に向けて追加的な取り組みを実施する必要があると考えています。

原材料調達に関する目標

明治サステナブルカカオ豆調達比率拡大

持続可能なカカオ生産への取り組み

取り組み詳細について

参考:生物多様性への依存・影響の緩和措置(例)

生物多様性の緩和措置について、回避・削減・再生・復元・変換の観点から以下取り組みを実施しております。今後は、今回のカカオの生産地のように分析を深耕し、自然関連リスクの回避・軽減に向けて追加的な取り組みを実施する必要があると考えております。

| 回避 |

認証原材料調達推進(NDPE 方針(No Deforestation, No Peat, No Exploitation=森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ)を支持し、RSPO 認証パーム油導入推進 等) 原材料調達 |

|---|---|

| 削減 | 酪農におけるGHG排出量削減 健やかな地球を守り、次世代につなぐ 環境負荷低減の推進 |

| 再生・復元 | 森をつくる農業、アグロフェレストリー農法の推進 森林減少停止への取り組み |

| 変換 | カカオ細胞培養スタートアップCalifornia Cultured Inc.への出資 |