健康・栄養

貢献するSDGs

明治グループサステナビリティ2026ビジョン

活動ドメイン

健康・栄養に関する目標

2026中期経営計画

| 主な取り組み | 指標 | 実績/ 進捗 |

目標 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2024年度 | 2026年度 | ||||

| マテリアリティ:健康と栄養 | |||||

| 1 | 明治栄養プロファイリングシステム(Meiji Nutritional Profiling System: Meiji NPS)による自社商品の栄養価値の評価実施および今後の栄養価値向上に向けた基礎データの整備 | Meiji NPSによる自社商品評価比率 (売上高比率)※1 |

31.8% | 対象商品90%以上 | |

| 2 | Meiji NPSにおける評価対象ライフステージの拡大 | 完成のターゲット年度 | 開発中 | 2026年度 | |

| 3 | 健康な食生活食文化の普及啓発に向けた食育活動の拡充 | 食育活動の参加人数 | 29.3万人 | 累計80万人 | |

| 体験型イベントの実施回数 | 10回 | 累計30回以上 | |||

| 4 | 健康志向食品などサステナブルな取り組みを重視するブランド群の拡大 | KPIに関しては、食品セグメントの「明治ROESG®※2対象のブランド群」の指標(売上高年度計画の達成)と同一 | |||

| 5 | "咀嚼~嚥下"のプロセスにおける、嚥下運動の可視化、新たな模擬装置の開発、実験方法の確立 | スワロービジョン®により可視化分析した医用画像の事例数 | 開発中 | 嚥下運動事例数: 10例 |

|

| 加齢に伴う咀嚼特性変化を反映した模擬実験法の確立 | 開発中 | 高齢者の咀嚼を模擬する実験法に関する論文公表 | |||

| 模擬送り込み装置による食塊の閉塞因子を評価する方法の確立 | 開発中 | 食塊の閉塞因子評価方法に関する論文公表 | |||

| マテリアリティ:新興・再興感染症の脅威 | |||||

| 6 | COVID-19レプリコンワクチン「コスタイベ筋注用®」の上市および国内供給体制の整備 | 国内製造供給比率 | 19.0% | 30%以上 | |

| 7 | COVID-19小児を対象とした安全で有効な不活化ワクチン「KD-414」の上市および国内供給体制の整備 | ワクチン供給量(生産能力ベース) 新興・再興感染症の脅威 |

計画通り進捗 | 150万回分 | |

| 8 | デング熱先進的研究開発戦略センター(SCARDA)の公募事業への参画による、デングワクチン「KD-382」の開発 | 開発Phaseの進捗 | 計画通り進捗 | 臨床試験Phase2(人での用量確認試験)の開始

※2032年度の上市を目指す |

|

| 9 | 薬剤耐性菌カルバペネム耐性腸内細菌に対するβーラクタマーゼ阻害剤「OP0595」の開発 | 承認を取得する国数 | Phase3進行中 | 承認取得1カ国以上 | |

| マテリアリティ:堅牢なサプライチェーン構築による医薬品の安定供給 | |||||

| 10 | 安定確保医薬品 カテゴリA製品(「バンコマイシン」「メロペネム」「スルバシリン」「タゾピペ」)の在庫月数のコントロールによる安定供給体制の確立 | 安定供給を確保できる在庫月数 | 平均3カ月 | 各製品6カ月 | |

| 11 | 海外依存度の高いペニシリン原薬の国内生産体制の構築(岐阜工場における製造設備導入) | 岐阜工場の生産稼働開始ターゲット年度 | 計画通り進捗 | 2025年度後期 | |

| 12 | ワクチンおよび血漿分画製剤の安定供給体制の確立 | 製品欠品回数 ※欠品の定義:自社起因の欠品に限定 |

0回 | 0回 | |

※1(株)明治が国内で製造販売する商品のうち、業務用の商品、特殊な栄養設計を行っている商品、受託製造品を除く全商品

※2「ROESG」は一橋大学教授伊藤邦雄氏が開発した経営指標で、同氏の商標です

健康な食生活への貢献

栄養に関する明治のコミットメント

明治グループは創業以来100年以上にわたり、栄養をもって社会に貢献したいという思いのもと、「おいしさ、楽しさ」の世界を拡げ、「健康、安心」への期待に応えていくことに努めてきました。私たちが考える「栄養」は、一人一人が抱える健康課題の解決に貢献することはもちろん、おいしく食べることの喜びや充足感を満たすことも大切にしています。

そしてこれからの100年も、栄養でより一層世界に貢献していくために、明治が提供する栄養の考え方を明文化した「明治 栄養ステートメント」を定め、下記3つについてコミットしています。

・乳、カカオなどの自然素材を生かし、毎日の健康を支える“栄養”を提供します

・さまざまな「+1(プラスワン)の価値」で、心を満たす“栄養”を提供します

・“栄養”で、各国・各地域の生活者それぞれの人生を豊かにするお手伝いをします

栄養不良の二重負荷と微量栄養素欠乏への取り組み

今世界では、食べすぎや偏った食事による過体重・肥満、それに伴う非感染性疾患(NCDs※1)のリスク増加が問題視される一方、たんぱく質や食物繊維、ビタミンなどの不足による発育阻害・やせ・フレイル※2などへの懸念も高まっており、これら二つの相反する栄養課題に直面しています。

こうした課題の解決には、人々が栄養バランスのとれた食生活をより容易に行えるようにすることが必要です。そのために明治グループは、健康・栄養の課題解決に貢献する商品の創出に努めるとともに、明治栄養プロファイリングシステム(Meiji NPS)を活用した商品改良やお客さまへの情報提供に向けた取り組みを推進しています。

- ※1不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒、大気汚染などにより引き起こされる、がん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめとする慢性疾患の総称。

- ※2加齢とともに筋力が低下したり、認知機能が低下したりするなどの心身が虚弱化した状態のこと。

明治栄養プロファイリングシステム(Meiji NPS)の策定

明治グループは、国際的な栄養プロファイリングシステム(Nutritional Profiling System: NPS)※を参考に、2023年6月に、明治栄養プロファイリングシステム(Meiji Nutritional Profiling System: Meiji NPS)を策定しました。Meiji NPSを活用して商品の栄養価値を高める取り組みを進めるとともに、栄養価値についてお客さまに分かりやすく情報提供することで、より健康的な食生活の構築に貢献していきます。

※Health Star RatingとNutrient-Rich Food Index 9.3など

健康志向食品※1・付加価値型栄養食品※2の創出

栄養不良の二重負荷や微量栄養素欠乏による健康・栄養の課題解決に貢献するために、食品および医薬品分野で培った強みと独自の栄養設計技術を活かし、お客さまが必要とする栄養分をバランスよく摂取できる商品を提供しています。

商品を通じた低栄養、過栄養状態を抑制するための取り組み実績(ESGデータ集へ)

- ※1主に乳酸菌やカカオなど素材の持つ健康機能を活かした食品、健康素材を添加することで機能強化を図った食品、お客さまの低糖質、低脂肪、低カロリー等時代にあった健康ニーズに対応した食品など、からだの健康への貢献を目指した食品。

- ※2乳幼児、スポーツ競技者・愛好家、高齢者等を栄養的側面からサポートする食品で、明治グループ独自の栄養研究と栄養設計技術を活かし、必要な栄養分をバランス良く摂取できる付加価値の高い食品。

ポーションコントロールに対応した商品

明治グループでは、お客さまが一度に食べきる量を自身に適したものに調整しやすくするために、各種商品にてポーションサイズのバリエーション(同一内容物で複数の内容量のもの)を展開しています。小容量サイズの品揃えにより商品選択の幅を拡げることで、過剰摂取を抑制し、お客さまの健康な毎日の実現に貢献していきます。

商品を通じたポーションコントロールの取り組み実績(ESGデータ集へ)

持続可能な調達に資する食品の創出

カカオ、生乳、乳酸菌など原料生産基盤の持続性に貢献し、事業継続を支える食品を展開しています。

健康な食生活・食文化の普及・啓発

お客さまの健康な食生活を支える企業として、商品の提供や食生活や食文化についての情報発信を行い、普及・啓発に努めています。

食育活動の拡充

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | 9.7 | 18.8 | 25.5 | 28.3 | 29.3 |

食育活動の推進とオンライン食育について

(株)明治の食育活動は、2005年の食育基本法制定を契機に2006年から開始しました。乳・カカオ豆などを題材として、生産者の苦労や製造工程、栄養価などへの理解を促す取り組みです。食に対する魅力や感謝の気持ちを醸成し、食への理解を通して「お客さまのこころとからだの健康に貢献する」ことを目指して活動しています。

本社と全国8拠点町※食育活動専門組織を設置し、約50人の食育担当者が食育活動を行っています。中でも、小学校、中学校、高校の出前授業は2006年から開始し、2020年度に延べ1万校、100万人を突破、2024年には約150万人を超えました。

また、近年では各世代に合わせたプログラムを用意して、「大学」「企業」「シニア向け」など幅広い世代に向けたセミナーを開催しています。特に、最近注目されている「健康経営」をテーマに企業の社員を対象としたプログラムは好評を得ています。

また、2020年度からはオンラインによる食育セミナーを開始しました。

オンラインでのセミナー開催は、今までセミナーに参加いただけなかった離島など、エリアの拡大にもつながりました。今後、さらに内容を充実させ、子どもから大人まで幅広い世代の方々に向けて、活動を広げていきたいと考えています。

※ 札幌・仙台・群馬・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

小中学校出前授業実績

- 2024年度:1,318校 受講生徒数 167,274人

- 2023年度:1,420校 受講生徒数 144,587人

- 2022年度:1,394校 受講生徒数 144,197人

- 2021年度:1,253校 受講生徒数122,917人

- 2006~2020年度累計:約1万校 受講生徒数100万人

※いずれも延べ数

食育プログラムの監修

- 乳製品の栄養素について:東北大学大学院農学研究科 名誉教授 齋藤 忠夫先生

- 運動生理学について:信州大学大学院医学系研究科 特任教授 能勢 博先生

海外の食育活動

海外の明治乳業(蘇州)有限公司では、子どもたちを中心に食育活動を実施しています。乳牛や牛乳・ヨーグルトに関する知識、栄養に関する情報提供だけでなく、ヨーグルトを使ったアレンジ体験など楽しく学べるプログラムを行っています。

咀嚼~嚥下のプロセスに注目した研究

明治グループでは、健康で快適な食生活を支えるため、「咀嚼~嚥下」のプロセスに注目した研究を行っています。その中核を担うのが、咀嚼プロセスシミュレータ ORAL-MAPS®(オーラルマップス)と世界で唯一の嚥下のコンピュータシミュレータ Swallow Vision®(スワロービジョン)です。これらの技術を活用することで、食品が咀嚼によって嚥下できる状態に至る過程や嚥下運動のメカニズムを、科学的に解明し、“口から食べる楽しみ”をサポートすることを目指しています。

また、新しい模擬装置の開発にも取り組んでいます。この装置は、嚥下直前の食品(食塊)を口~咽喉~食道に送りこむ動作に注目したものです。食塊が気道を閉塞するリスクの分析を可能にします。さらに、口から食べることに関する実験方法の確立を通じて研究の精度を高めるとともに、将来的な商品開発の幅を広げていきます。

栄養に関するポリシーおよび各種施策の展開

私たちは、国際的なガイドラインに則って制定した、明治グループ母乳代用品マーケティングポリシー、食品栄養ラベリングポリシー、子ども向けマーケティングポリシーなど、各種ポリシーに基づいた施策を展開しています。

BMS(母乳代用品)の責任あるマーケティング

明治グループは、赤ちゃんにとって母乳が「最良の栄養」であるとの認識に基づき、母乳育児を推奨することを基本スタンスとし、世界保健機関(WHO)の「母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」(WHO Code)と、世界保健総会(WHA)の関連決議の重要性を認識し、これらを支持しています。WHOは、母乳代用品(BMS)が適切に用いられることを前提に、母乳に代わる安全で栄養価の高い唯一の代用品として、母乳代用品の役割を認識しています。私たちは、「食と健康」に携わる企業グループとして、その責任の重さを自覚しながら、高い倫理観のもと「明治グループ 母乳代用品(BMS)マーケティングポリシー」を遵守し、公正かつ誠実に行動します。

責任と体制

「明治グループ 母乳代用品(BMS)マーケティングポリシー」の実施に関する最終的な責任は明治ホールディングス(株)CEOにあります。本方針の実行と管理、教育、および遵守状況の監視の責任は、CEOからBMS関連事業会社・部門の管掌役員に委任しています。また、各販売国の事業責任部署長は、現地での日常のマーケティング業務における方針の実施に責任を持ち、各地域における方針遵守を確保します。

モニタリング

明治グループは、WHO Codeの推進のため政府が主導する取り組みのほかに、対象製品のマーケティングがWHO Codeの目的と原則に従っていることを自主的にモニタリングする責任があると認識しています。私たちは、対象製品のマーケティングに従事する全ての役員および社員が「明治グループ 母乳代用品(BMS)マーケティングポリシー」を遵守しながらマーケティング活動を実践しています。

教育・研修

対象製品のマーケティングに従事する全ての役員および社員は、WHO Codeの目的と原則(母乳育児の支援と保護の重要性を含む)を理解し、明治グループ 母乳代用品(BMS)マーケティングポリシーと、対象製品販売国の法律と規制の遵守のため教育・研修を受けます。

通報窓口

日常業務におる報告ラインとは別に、ポリシーの不遵守が疑われる事例を機密、かつ匿名で通報できる「コンプライアンス相談窓口」※を設けています。明治グループは、内部通報の取扱いについて定めた規程やルールにおいて、通報者の不利益取扱いを明確に禁止し、内部通報者の保護を図ります。

- ※役員および社員が、ポリシーの不遵守が疑われる事例を報告できる内部通報窓口です。社内窓口のほか、社外の弁護士などによる窓口など独立した窓口も設けています。海外のグループ会社においては、現地の役員および社員が使用している言語で通報・相談することのできる相談窓口を現地に設置するとともに、日本で通報を受け付ける窓口も設けています。

違反の是正

通報により、ポリシーの不遵守が疑われる事例が確認された場合は、速やかに責任者に報告され、違反が明らかになった場合は、注意喚起を経て、速やかに是正措置を講じます。

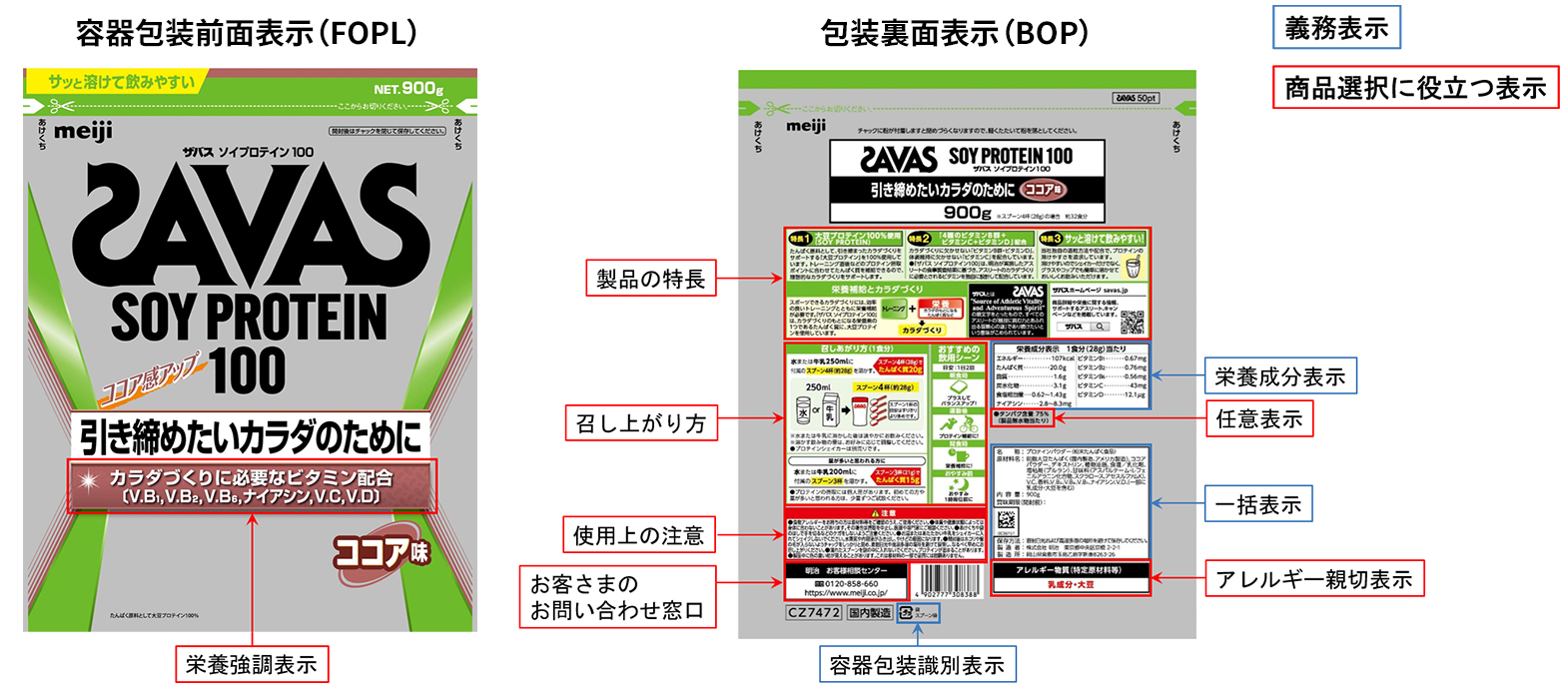

適切な製品パッケージの表示

明治グループは、お客さまが正しい商品選択により健康的な毎日を過ごせることを願い、商品パッケージ上に、「明治グループ食品栄養ラベリングポリシー」に基づいた分かりやすく的確な情報を提供しています。商品パッケージには、販売する各国・地域の表示規制に準拠した栄養成分情報や包材情報といった義務表示と、お客さまに商品を正しく選択していただくために必要な情報を適宜記載しています。

明治グループ食品栄養ラベリングポリシーにのっとった「ザバス ソイプロテイン100」のパッケージ

義務表示

- 一括表示

名称(品名)、原材料名、内容量、賞味期限(開封前)、保存方法、製造者、製造所の情報を記載しています。特に賞味期限では、多くの製品で印字内容を改変できないレーザー刻印を採用しています。 - 栄養成分表示

熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示しています。また、容器包装表示でお客さまに食品表示基準に規定の栄養成分を訴求している場合、その栄養成分の含量も表示しています。 - 容器包装識別表示

資源有効利用促進法に基づき「識別マーク」を表示しています。

商品選択に役立つ表示

- 栄養強調表示

お客さまに明治グループの商品を正しく選択していただくため、製品に特徴的に配合する栄養成分を分かりやすく表示しています。 - 任意表示

製品の特徴により、お客さまが必要と考えられる成分情報を栄養成分表示近傍に表示しています。 - アレルギー親切表示

明治グループでは、アレルギーに関して義務である一括表示のほか、視認性を高めるため、別途アレルギー親切表示欄を設けています。消費者庁が規定する特定原材料および特定原材料に準ずるものを表示しています。 - 製品の特長

お客さまの健康的な日常生活に対して、製品が支援できる情報を表示しています。 - 召し上がり方

お客さまが喫食しやすいよう、さまざまな召し上がり方を表示しています。 - 使用上の注意

お客さまからいただいたお問い合わせや想定される事象について、その内容と注意を表示しています。 - お客さまのお問い合わせ窓口

お客さまの目に留まりやすく記載することで、食事と栄養や商品・サービスの開発・改善を通じてお客さまの満足と信頼を得られるよう努めています。

マーケティング・広告に関する社員教育

責任あるマーケティングを推進するために、宣伝と広報に関わる社員や希望する社員に対して教育を実施しています。

今後はさらに教育内容を拡充し、社員がお客さまへ商品に関する情報について適切にお伝えできるよう努めていきます。

| 教育内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 明治グループ子ども向けマーケティングポリシー | ― | 130 | 152 | 548 |

| 明治グループにおけるSDGsロゴ・アイコンの使用に関するルール | 29 | 156 | 97 | ― |

栄養へのアクセス

宅配サービス

明治グループでは、全国約3,000の特約店を通じてお客さまに直接、牛乳・乳製品等の宅配サービスを提供しており、約240万世帯のお客さまにご利用いただいています。健康のために毎日おいしく手軽に続けていただけるよう開発された、小容量タイプの機能性飲料や、習慣化を応援するチーズやカレーなど、店頭にはない宅配専用商品を多数ラインアップしています。

また、お客さまとの対面コミュニケーションを重視し、配達時の声掛けや地域の見守りサービスにも力を入れています。今までの「宅配センター」から「ウェルネスセンター」へ舵をきり、商品だけでなく簡単な運動まで提案の幅を広げ、地域の健康寿命延伸に取り組んでいます。

R-1ドリンクタイプ

(宅配専用) 100g

LG21ドリンクタイプ

(宅配専用) 100g

&コラーゲン3000 100ml

開発途上国における栄養情報の発信・普及

開発途上国では貧困層を中心に、低栄養の課題があります。食に携わる企業として、栄養改善に取り組む関連団体と協力し、栄養情報の発信・普及により食生活への意識向上を図るなど、課題解決につながる取り組みを行っていきます。

「栄養改善事業推進プラットフォーム」への参加

(株)明治は、「栄養改善事業推進プラットフォーム(Nutrition Japan Public Private Platform:NJPPP)」に参加しています。

このNJPPPは、日本政府が「新興国・途上国を含む各国の栄養改善のため、官民連携を通じた包括的ビジネスを含む事業の国際展開を進める」枠組みです。2015年に国際連合で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」にある健康・福祉の推進や飢餓の撲滅など複数の課題解決に貢献する取り組みを行っています。

新興・再興感染症への備え

新興・再興感染症対策

新型コロナウイルス感染症に対する次世代mRNAワクチン(レプリコン)の提供

「コスタイベ筋注用®」は次世代のmRNAワクチン(レプリコンワクチン)※1であり、従来型のmRNAワクチンに比べ、少ない接種量で高い効果の持続性が示されています※2,3,4。Meiji Seika ファルマ(株)は2023年11月、レプリコンワクチンとして世界で初めて製造販売承認を取得しました。2024年9月にはオミクロン株JN.1系統に対応するための一部変更申請が承認され、同10月より接種が開始されました。

なお、「コスタイベ筋注用®」の日本国内での製造についてはARCALIS社と連携し、福島県南相馬市の同社製造施設にて原薬製造を、Meiji Seika ファルマ(株)のグループ会社で製剤製造を行うことにより国内一貫製造を行っていきます。

- ※1接種後に抗原タンパクをコードするmRNAが細胞内で一過性に増幅され、持続的に抗原タンパクがつくられるため、従来型のmRNAワクチンに比べ少ない接種量で長い効果の持続が期待されます。また、生体内での残存期間は、一過性の増幅のないmRNAよりも顕著に延長することはないことが確認されています。

- ※2Immunogenicy and safety of a booster dose of a self-amplifying RNA COVID-19 vaccine (ARCT-154) versus BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: a double-blind, multicentre, randomized, controlled, phase 3, non-inferiority trial: Lancet Infect Dis 2024; 24: 351–60

- ※3Persistence of immune responses of a self-amplifying RNA COVID-19 vaccine (ARCT-154) versus BNT162b2: Lancet Infect Dis 2024; 24: 341-343

- ※412-month persistence of immune responses to self-amplifying mRNA COVID-19 vaccines: ARCT-154 versus BNT162b2 vaccine: Lancet Infect Dis Published Online October 07, 2024

新型コロナウイルス感染症に対する国産の不活化ワクチンの開発

長年のワクチン開発を通じて培ってきた知見を活かし、国立の研究所※1と協業して2020年5月から不活化ワクチン※2(KD-414)を開発しています。2022年4月には40歳以下の成人を対象とした第Ⅲ相臨床試験(国際共同)を、2023年1月には6カ月以上12歳未満の小児を対象とした国内第Ⅲ相臨床試験をそれぞれ開始しました。また、同年12月には製造販売承認取得への最終段階となる変異株(XBB1.5)対応ワクチンの国内小児第Ⅲ相試験(6カ月以上13歳未満)を開始しました。

2025年4月17日からは、KD-414の対応する変異株をオミクロン株XBB.1.5系統からJN.1系統に変更し、新規被験者に対してJN.1系統対応のKD-414(JN.1)を用いた接種を行っています。

- ※1国立感染症研究所、東京大学医科学研究所および医薬基盤・健康・栄養研究所

- ※2大量に培養されたウイルスや細菌からウイルス粒子や細菌の菌体を集めて精製した後、薬剤等を用いて処理をし、感染力や毒力をなくした病原体やその成分で作ったワクチン

次世代型イベルメクチン誘導体による画期的治療薬創出と抗ウイルス薬の基盤構築※

新型コロナウイルス感染症では感染抑制だけでなく重症化の阻止も大きな課題となっており、安全で効果の高い治療薬の開発が望まれています。2021年5月からMeiji Seika ファルマ(株)は感染症研究の伝統と実績を有する学校法人北里研究所と、次世代型イベルメクチン誘導体による治療薬創出と抗ウイルス薬の基盤構築を目的とした共同研究開発を実施しています。イベルメクチン誘導体には抗ウイルス作用に加えて抗炎症作用や免疫調整作用があるため、治療効果だけではなく、現在も問題となっている後遺症の発症を抑える可能性も期待されます。また、この研究開発を通して、新型コロナウイルス感染症以外のさまざまなウイルス感染症に対しても画期的な治療薬を創出可能な体制の構築を目指しています。

※国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の医療研究開発革新基盤創成事業に採択されています

デングワクチンの開発

熱帯・亜熱帯地域を中心に世界的に流行しているデングウイルス感染症に対する新規ワクチン(開発コードKD-382)の開発に取り組んでいます。デングウイルスには4つの血清型(1型、2型、3型、および4型)が存在し、KD-382は、非臨床試験において1回の接種で4つの血清型全てに対して良好な免疫原性と防御効果を示すことが確認されました。また、フラビウイルス抗体陰性の健康成人を対象として海外で実施した第I相臨床試験において、KD-382は良好な忍容性と安全性を示し、さらに、1回の接種で4つの血清型全てに対して良好な中和抗体誘導能(100%陽転)を示しました。

デング熱は将来、グローバルで最大の脅威となる感染症であると警戒されており、そこに立ち向かうべく、SCARDA(先進的研究開発戦略センター)や厚生労働省から支援を受けて開発を進めていきます。

AMR(薬剤耐性菌)対策

薬剤耐性(AMR)対策に向けた新規β-ラクタマーゼ阻害剤の開発

Meiji Seika ファルマ(株)が開発した新規のβ-ラクタマーゼ阻害剤「OP0595」(医薬品国際一般名称:nacubactam)は、これまでのβ-ラクタマーゼ阻害剤にない特徴を持ち、既存の抗菌薬が効かない多剤耐性菌による感染症に対しても、有効な治療法を提供できる薬剤として期待されています。「OP0595」は、産学官連携による研究開発や創薬の革新を目的とした国家事業(医療研究開発革新基盤創成事業ーCiCLE)に採択され、2023年4月から、日本と中国を含むアジア、欧州および中東(合計17カ国を予定)における国際共同第Ⅲ相臨床試験を実施中です。

抗菌薬の適正使用に向けた情報提供

明治グループの取り組みの一つに、関連団体と協力して行う啓発活動があります。日本製薬工業協会の「AMR スチュワードシップ」のプロジェクトメンバーとして参加し、「Stop AMR」をキーワードにしたポスターと動画を制作しました。医療関係団体にポスターの掲示や動画放映を依頼して一般市民への啓発を図るとともに、医療機関に対しても薬剤耐性に関する情報提供活動を行っています。またAMR対策には欠かせない、人、動物、環境の衛生に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むという「ワンヘルス・アプローチ」の啓発に加え、会員企業の取り組みを紹介しています。

日本製薬工業協会 薬剤耐性(AMR)バンコマイシン耐性菌による感染症抑制への取り組み

抗菌薬の不適切な使用などを背景に薬剤耐性菌※1による感染症のリスクが世界規模で拡大しています。一例として、MRSA※2感染症治療薬として使用される機会が多いバンコマイシンでは、バンコマイシン耐性菌による感染症が確認されています。この耐性菌の増加を抑えるべく、厚生労働省、日本感染症医薬品協会と製薬企業により「バンコマイシン研究会」が設立されました。Meiji Seika ファルマ(株)は2002年の研究会設立以来、幹事会社として関わり、バンコマイシンの適正使用に向けた数々の取り組みを主導しています。関係団体などと連携して薬剤使用量を継続的に監視することで、薬剤耐性の変化や拡大の予兆を把握し、これらの調査結果を厚生労働省に報告するとともに、医療機関にも提供しています。

- ※1特定の種類の抗菌薬が効きにくくなる、または効かなくなった細菌

- ※2メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

産業動物における薬剤耐性菌研究―ワンヘルスアプローチ

動物から人へ、人から動物へ伝播可能な感染症(人獣共通感染症)は、全ての感染症のうち約半数を占めており、医療・獣医療の現場に従事する方々だけでなく、環境や食品を通じて一般社会へ容易に侵入し国際的に伝播します。そのため、畜産農場における抗菌薬の適切な使用は、動物および人間の医療現場におけるAMRの世界的な蔓延を防ぐために強く求められています。

明治アニマルヘルス(株)は、麻布大学に寄附講座「AMRサーベイランスラボラトリー(AMR Surveillance Laboratory)」を設置し、産業動物における薬剤耐性菌に関する共同研究を行っています。AMRSLでは全国の感染家畜や飼育環境から検体を採取し、分離株の薬剤感受性や耐性遺伝子の有無を調査します。これらの基礎データを蓄積し、各種薬剤に対する菌株の感受性を総合的にプロファイリングすることで、AMRのまん延抑制策を模索していきます。

安定したサプライチェーン構築による医薬品・ワクチンの供給

医療に不可欠な抗菌薬の安定供給体制を強化

海外原薬メーカーの製造トラブルに端を発し、国内での医療に欠かせない抗菌薬が供給停止に陥って以来、多くの薬剤で出荷制限や供給停止発生しました。

さらに、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大していた2020年には、厚生労働省の関係者会議において、絶対に確保しておくべき医薬品のリスト「安定確保医薬品」が作成されました。このリストの中でもっとも優先して取り組みを行うべきカテゴリAの中で、6成分のうち4成分(バンコマイシン、メロペネム、スルバクタム/アンピシリン、タゾバクタム/ピペラシリン)をMeiji Seika ファルマ(株)が供給しています。

感染症治療の中心的な役割を担う社会的責任を全うすべく、2022年にはMeiji Seikaファルマテック(株)を設立し、生産拠点の最適化を図るとともに、ジェネリック医薬品では他社との企業間連携を図る「コンソーシアム構想」などを提唱し、品質確保と安定供給体制の強化に努めています。

海外依存度の高いペニシリン原薬の国内生産体制の構築

2022年12月、経済安全保障推進法に基づき半導体や蓄電池などの11物資が「特定重要物資」として政令指定されました。その11物資は、国民の生存や国民生活・経済活動に大きな影響のある物資であり、その1つとして抗菌薬も指定されています。その指定を受けたのは感染症の治療や手術時の感染予防に欠かすことができないβラクタム系抗菌薬4剤です。これらの抗菌薬の原薬は海外からの輸入に依存しています。

そのうち2剤の抗菌薬を国内で安定供給できるよう、Meiji Seika ファルマ(株)の岐阜工場では、ペニシリン系抗菌薬の共通原料である6-APAを2025年度から生産する準備を進めています。この原料の国産化により、現在、海外からの供給に依存している6-APAを安定的に確保し、ペニシリン系抗菌薬の国内一貫製造を実現します。

日本の医療現場を支えるペニシリンの安定供給に向けて、原薬の国内製造に挑む

感染症パンデミック発生に備えたワクチンの生産体制を整備

KMバイオロジクス(株)は、厚生労働省の「新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備事業」の助成金を受け、新型インフルエンザ発生に備えたワクチン生産設備を整備しており、日本国民の約半数に当たる5,700万人分のワクチンの生産・供給を担うことになります。

また、経済産業省の「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業」の採択を受け、感染症パンデミック発生に備えたワクチン製造設備を整備します。この整備により、有事の際に国内でワクチンを円滑に生産できる体制を構築することができます。

シングルサプライ製品やオーファンドラッグの安定供給体制の確立

ヒト用のまむし、はぶといった蛇毒などの抗毒素、A型肝炎ワクチン、ならびに動物用の炭そワクチン、診断薬など国内で唯一、KMバイオロジクス(株)のみが製造しているシングルサプライ製品※1が数多くあります。

また、明治グループ全体では、合計11製品で14のオーファンドラッグ(希少疾病用医薬品)※2指定を受けており、うち10製品が製造販売承認を取得(1製品は臨床試験中)、治療の選択肢が限られていた疾患の治療に貢献しています(2025年3月末時点)。

- ※1日本国内では1社のみが製造している製品で、他社では製造していないため代替製品がないもの。

- ※2日本において対象患者数が5万人未満であり、医療上特にその必要性が高いものなどの条件に合致するものとして、厚生労働省が指定した医薬品。

主なオーファンドラッグ

- 難治性てんかん:乳児期に発症する難治性のてんかんであるドラベ(Dravet)症候群の治療薬「ディアコミット®ドライシロップ」「ディアコミット®カプセル」を2012年に発売しました。2011年に同疾患を対象として希少疾病用医薬品の指定を受けています。

- 脳腫瘍:光線力学療法(PDT)は、正常組織への影響が少なく、身体への侵襲を軽減する治療法として知られています。光線力学的療法用剤である「注射用レザフィリン®100mg」は2013年、原発性悪性脳腫瘍の適応で希少疾病用医薬品の指定を受け、同年適応を取得しました。

- 食道がん:食道がんにおいては、化学放射線療法(CRT)または放射線療法(RT)後の局所遺残あるいは再発した場合の治療法が望まれていました。光線力学的療法用剤である「注射用レザフィリン®100mg」は2014年、この適応においても希少疾病用医薬品の指定を受け、2015年に適応を取得しました。

- 組織片対宿主病(GVHD):慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)は、白血病を含む血液がんの治療として行われる造血幹細胞移植後に発症する合併症であり、治療選択肢が限られる疾患です。2024年に発売された「レズロック®錠200㎎」は、新しい作用機序で免疫調整作用などを発揮し、この疾病に奏効することが示されています。同剤は2023年に希少疾病用医薬品の指定を受けています。

- カルバペネム系抗菌薬に耐性を示す菌株による各種感染症:「OP0595」(国際一般名:nacubactam)はMeiji Seika ファルマ(株)が創出した新規βラクタマーゼ阻害剤です。既存のβラクタム系抗菌剤と併用することで薬剤耐性菌(AMR)への効果が期待され、2023年5月から国際共同第III相臨床試験を実施中です。同剤は2024年11月に希少疾病用医薬品の指定を受けています。

- 電撃性紫斑病:プロテインCと呼ばれるタンパク質が先天的に欠損している患者さんは、電撃性紫斑病という皮下出血と出血性壊死を繰り返す重篤な疾患を発症する場合があります。

「注射用アナクト®C2,500単位」は献血血漿から精製したプロテインCを活性化させた製剤で、電撃性紫斑病の治療に用いられます。同剤は1993年に希少疾病用医薬品の指定を受けています。 - インヒビター保有血友病:血液凝固反応に関わる第VIII因子、第IX因子に対する抗体(インヒビター)を生じた血友病患者さん(血友病A及び血友病B)は、止血機能がうまく働かず関節内や筋肉内などに出血を起こす場合があります。「バイクロット®配合静注用」は献血血漿から精製した活性化第VII因子と第X因子を有効成分とする製剤で、インヒビター保有血友病患者さんの止血治療や出血予防に用いられます。同剤は2014年に希少疾病用医薬品の指定を受けています。

- ギラン・バレー症候群(GBS):自己の免疫が末梢神経を障害することで手足の麻痺などを来たす神経疾患です。「献血ベニロン®-I 静注用」は献血血漿から免疫グロブリンを精製した製剤で、ギラン・バレー症候群の急性増悪期治療に用いられます。同剤は1996年に希少疾病用医薬品の指定を受けています。

医薬品アクセスの向上

日本政府を通じたエムポックスワクチンの提供

2025年1月、KMバイオロジクス(株)が製造販売承認を取得しているエムポックスワクチン(5万回分)が日本政府からコンゴ民主共和国に無償供与されました。Meiji Seika ファルマ(株)とKMバイオロジクス(株)は、WHOや厚生労働省などの関係機関と協力して、コンゴを中心とするアフリカ諸国でのエムポックスの深刻な流行の制圧を目指し、本ワクチンの流行地域での接種拡大を通じて国際的な公衆衛生上の緊急事態への対応に貢献していきます。

メドライクからユニセフを通じた医薬品の提供

メドライクLimitedはインド国内に5つの工場とグローバルな販売網を有しており、大手医薬品メーカーの受託製造も行っています。メドライクLimitedの欧州の販売・マーケティングの拠点であるメドライクplcは、ユニセフに抗菌薬アモキシシリン(Amoxicillin)を供給しています。今後もメドライクLimitedはユニセフを通じて医薬品のアクセス向上に貢献していきます。