山形県・米沢市、新幹線の駅から車で10分と交通の便も良い場所にある「はまだ牧場」。夫婦二人三脚で搾乳から哺育までを営み、地域とのつながりを活かした新しい取り組みを積極的に展開している濱田篤さんと、濱田奈穂子さんにお話を聞きました。

-

濱田篤さん

-

-

濱田奈穂子さん

-

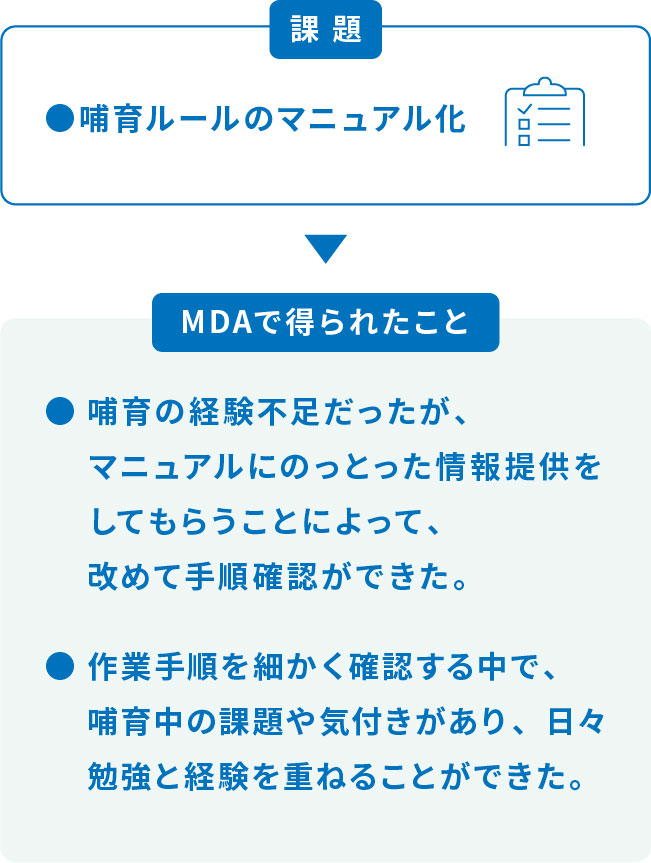

哺育作業手順の理由を知り、

疾病の原因をひも解く

自身の農場で搾乳したおいしい生乳を、自国で行われるオリンピックに集う世界中のアスリートたちに届けたい。牧場主である濱田篤さん(以下、濱田さん)は、そんな熱い想いをもとに、農場HACCPさらに、JGAP(Japan Good Agricultural Practice:日本版農業生産工程管理)を取得しました。しかし、想いを実現するためにいろいろなところに問い合わせていくうちに、生乳を届けるには困難な壁があることを知り、断念することに。最終的にその理由を説明してくれたのが、明治酪農部の方々でした。

顔合わせの席で「明治さんがメイジ・デイリー・アドバイザリー(MDA)を通じてファームマネジメントの推進という面白い取り組みを進めていることを聞き、興味を持ちました」と濱田さん。MDAの趣旨に賛同した濱田さんは、取り組むことを即決。こうして2019年、はまだ牧場でのMDAがスタートしました。

-

月に1~2度、牧場を訪問してくるMDA担当者と

話をする濱田篤さん。 -

この日は10頭を超える子牛に一人で哺乳を行う濱田奈穂子さん。

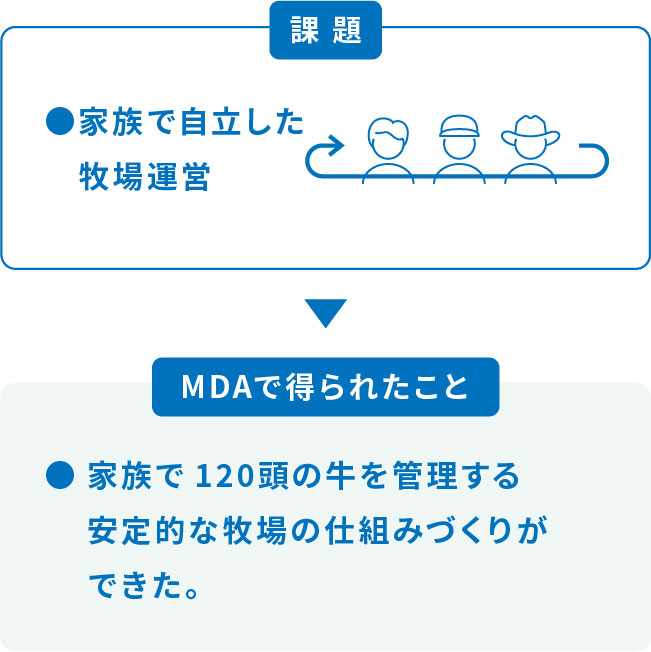

2022年8月現在、はまだ牧場では、120頭の牛を飼育しています。そのうち、40頭は子牛と乾乳牛で、平均乳量は1頭あたり32~34kg/日です。牛の分娩は4日に1頭の頻度で、次々に生まれてきます。

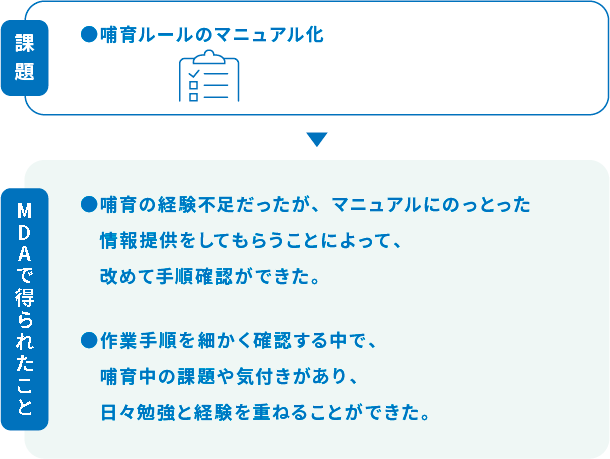

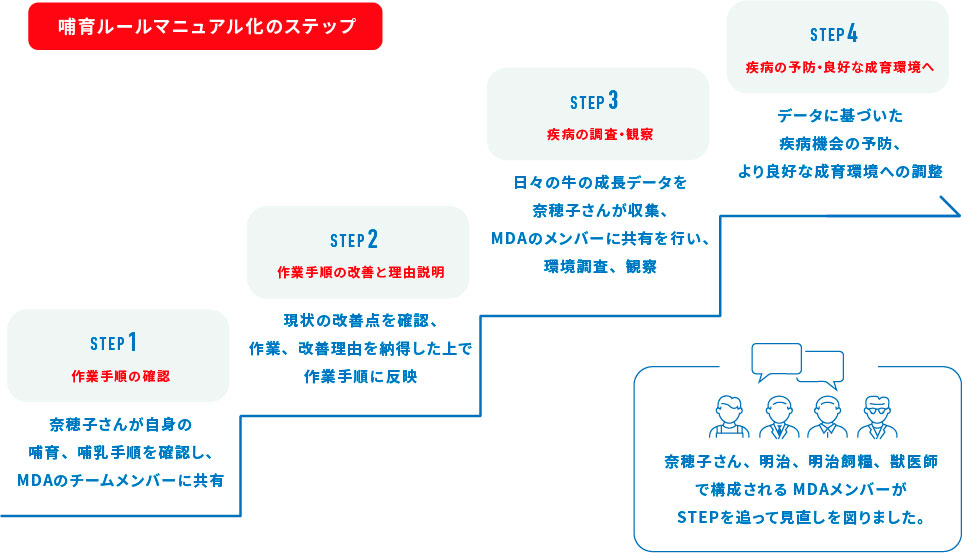

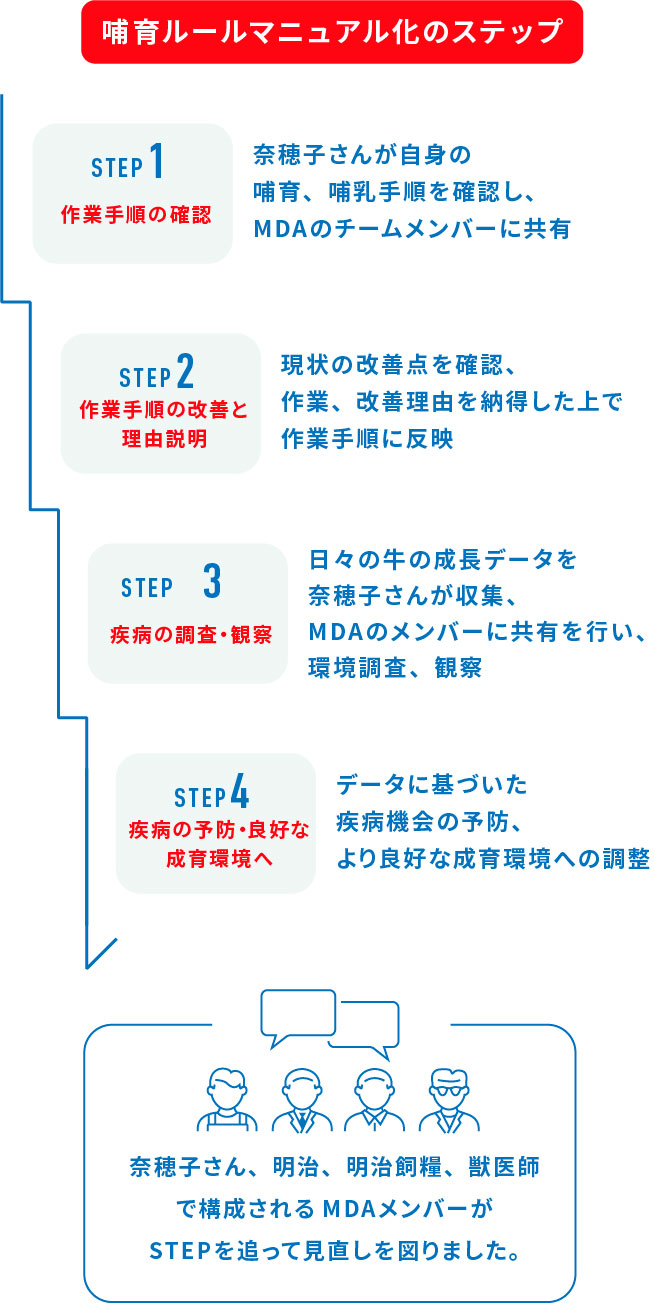

哺育を担当するのは、妻・奈穂子さん。生まれたばかりの子牛には、下痢や咳などといったさまざまな疾病のリスクがありますが、明治担当者がMDAを通じて経験の浅い奈穂子さんをサポートしてきました。MDAとして明治、明治飼糧、獣医師の5~6人のメンバーがチームを組み、疾病率を下げるための勉強会を開いたり、哺育作業を見直したりと、試行錯誤しながら施策を続けてきました。

「増体するにしても、成長を促すにしても、一度の疾病でつまずいてしまうと、再び軌道にのせるまでに無駄な時間を過ごしてしまうことになってしまいますから、できる限り疾病を減らすことを目標に掲げてもらいました」と濱田さん。

当初は、手探りの状態だったと振り返る奈穂子さんですが、哺育を担当し始めて半年が過ぎた頃から、体調不良の牛を見たらすぐに対応が取れるようになるなど、一頭、一頭の牛を見る際のポイントが変わってきたと言います。

「牛床におがくずを敷き詰めておけば、お腹が冷えることがなく、風邪を引きにくくなるなど、細かなことでも注意深く観察していると、気付けることがたくさんあるんだと思えるようになりました」(奈穂子さん)

濱田さんが見たら何が原因でそういう状態になっているか分かることも、奈穂子さんにはよく分からないということもありました。「自分自身で原因を知り、問題解決の道を探れるようにならなければ、成長することができません。自分は一切口を出さずに、妻に任せて一から学んでもらいました」と濱田さん。

濱田さんが先のことを考えて、奈穂子さんを見守ったことで、奈穂子さん自身の意識が変わりました。

2021年の8月からは、一頭の子牛がどのぐらい哺乳しているか、生まれてから何週間で病気になったかなど、生まれてから出荷・離乳までの哺乳量、投薬、治療対応などを記録しています。これらのデータをもとにMDAチームに統計を取ってもらい、日齢に応じて注意するべきことを哺育に活かしています。

こうした取り組みが奏功し、MDAスタート時よりも疾病率を約6割減らすことができるようになりました。今後は、現在の出生率を踏まえ、出生した子牛の疾病率をさらに減らせるように、"チーム奈穂子"の哺育改革が進行中です。

熱き想いは、地域の人々も

巻き込んだ循環型農業に

はまだ牧場では、未来を見据えた農業のあり方を考慮して、新たな挑戦も積極的に行っています。近郊型酪農の課題である臭気や堆肥処理問題を解決するため、地域の方々と協議してバイオガスプラントを導入。バイオガス発電によって、クリーンなエネルギーや有機肥料を生み出し、地域の農業を結びつけることを目的としたプラントを2020年に稼働させました。

バイオガスプラントの導入以前、牛の糞尿は処理施設で堆肥化し、付近の農家に還元していましたが、堆肥の臭いや処理場所の問題がありました。現在は、「リアクトバイオガス株式会社」の設備施設を管理運営するハイポテック、糞尿と原料などを納めるはまだ牧場と他二牧場の計三牧場、そして産業廃棄物業者(2社)で作る「株式会社リアクト米沢」が手を組むプロジェクトとして稼働しています。また、リアクト米沢は原料供給と有機肥料・液肥・野菜・果樹などの販売を手掛けています。

このバイオガスプラントは一度に最大25トンの糞尿を受け入れることができ、約70日間の発酵を経て、発電用メタンガスおよび液肥(液体)と堆肥(固体)として使用できるようになります。牛糞堆肥の場合、発酵液の層が分かれてしまうため、かき混ぜる必要がありますが、このプラントには底面と側面など4台の撹拌機が付いており、泡まで十分に撹拌されるため、純度の高いメタンガスがつくれます。

また、排出されるメタンガスは容量オーバーになると自動的に燃焼される仕組みになっており、ガスが満タンになっても爆発をする心配がありません。周囲の民家や農家などにも、こうした安全性や環境面の話を交えながら理解を得た上で導入に至りました。

-

牛床に敷いたモミガラは、1日2回掃除をし、

車で5分ほど離れた発電所に納めます。 -

バイオガスプラントの「リアクト米沢」は、スタイリッシュな外観。

今後は、リアクト米沢で生成される、液肥、堆肥、電力と廃熱を用いて別の事業を立ち上げる計画も進めていきたいという濱田さん。

「元々、酪農家を含む各農家は小さな循環型社会を一農家内の循環という形で行っていました。その輪がひと回り、ふた回り広がったのが今の状態です。これまで接点のなかった酪農家と産廃業者がつながったことで、産業廃棄物になりかねない糞尿が肥料やエネルギーに生まれ変わり、それが電力会社やコメ農家、果樹農家で使われる。そしてそこでできた食品が消費され、残渣がまたプラントに戻るという大きな地域循環が生まれました。MDAに参加していても感じることですが、人と人とのつながりがよりよい社会へと広がるパワーになると実感しています」(濱田さん)

地域を巻き込んだ循環が人と人とのつながりをさらに広げていく。はまだ牧場では、そんな持続可能な酪農のあり方を体現しています。